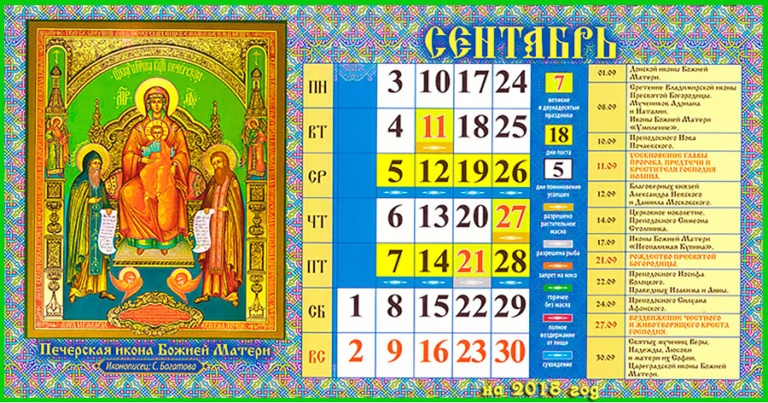

Православный календарь на сентябрь 2021

Какие значимые церковные праздники и посты будут в сентябре 2021 года? tochka.net публикует календарь православных праздников и важных дней в сентябре, чтобы ты ничего не забыла.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ:

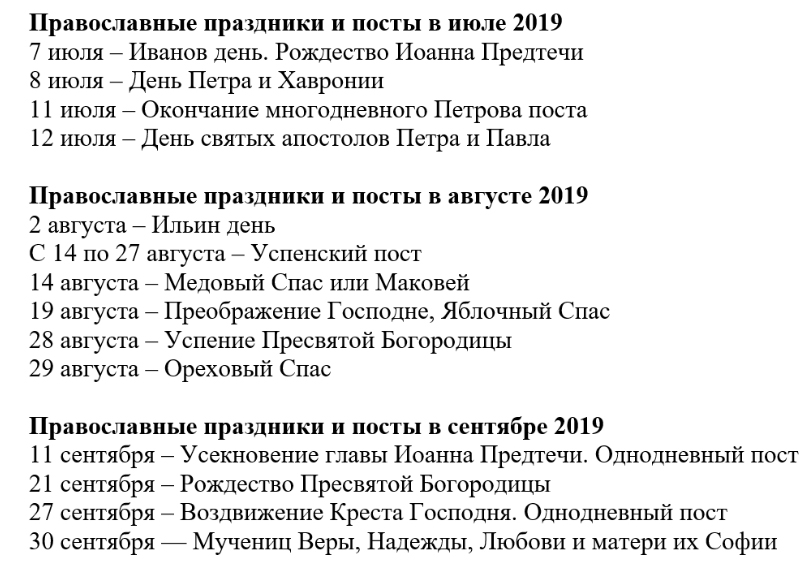

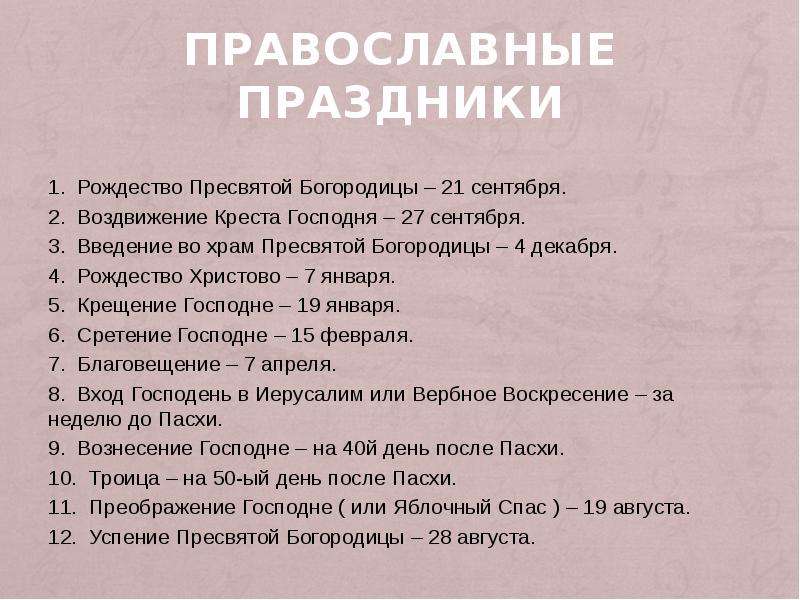

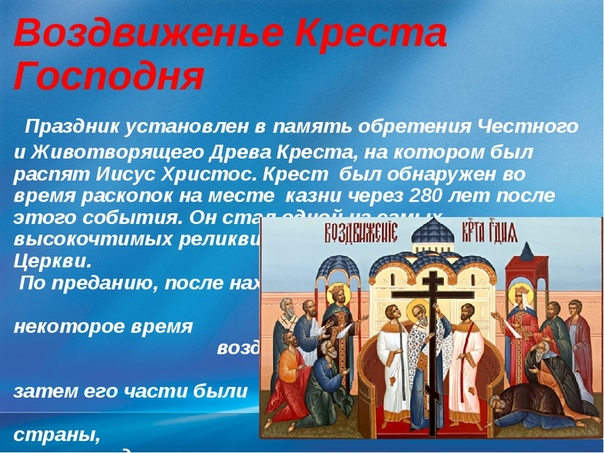

Важные даты в православном календаре в сентябре 2021 годаВ сентябре 2021 года отмечается много значимых христианских праздников: Усекновение Главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня и др.

Православные праздники в сентябре 2021 года1 сентября – Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2 сентября – День памяти пророка Самуила.

3 сентября – Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

4 сентября – День памяти преподобного Исаакия Оптинского.

5 сентября – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

6 сентября

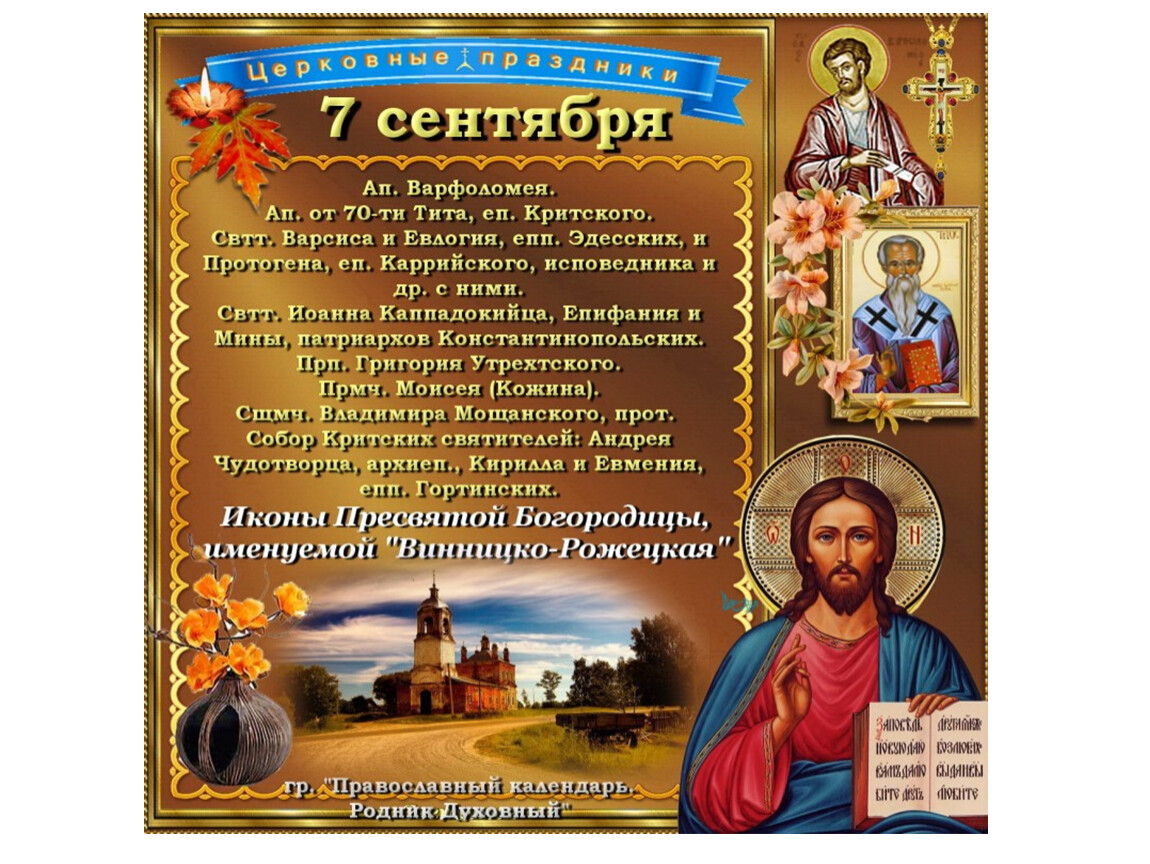

7 сентября – Апостола от 70-ти Тита Критского.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября – Преподобного Пимена Великого.

10 сентября – День памяти преподобного Моисея Мурина.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

12 сентября – День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.

13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября – Празднование икон Божией Матери «Всеблаженная», Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.

15 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16 сентября – Писидийской иконы Божией Матери.

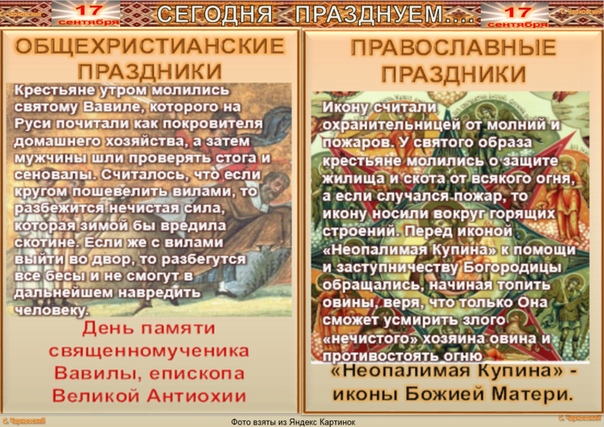

17 сентября – Иконы Неопалимая Купина.

18 сентября – Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

19 сентября – Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).

20 сентября – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – Праведных Богоотeц Иоакима и Анны, попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

23 сентября – Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября – Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

25 сентября – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

26 сентября – Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня.

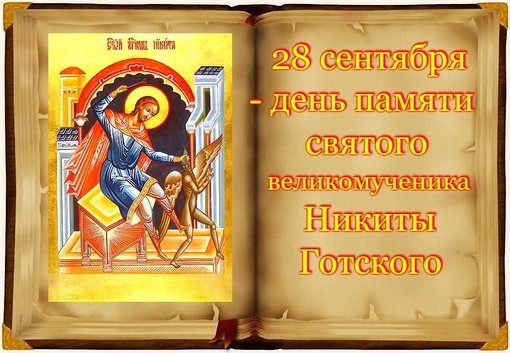

28 сентября – Попразднство Воздвижения Креста Господня.

29 сентября – Великомученицы Евфимии Всехвальной.

30 сентября – Мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

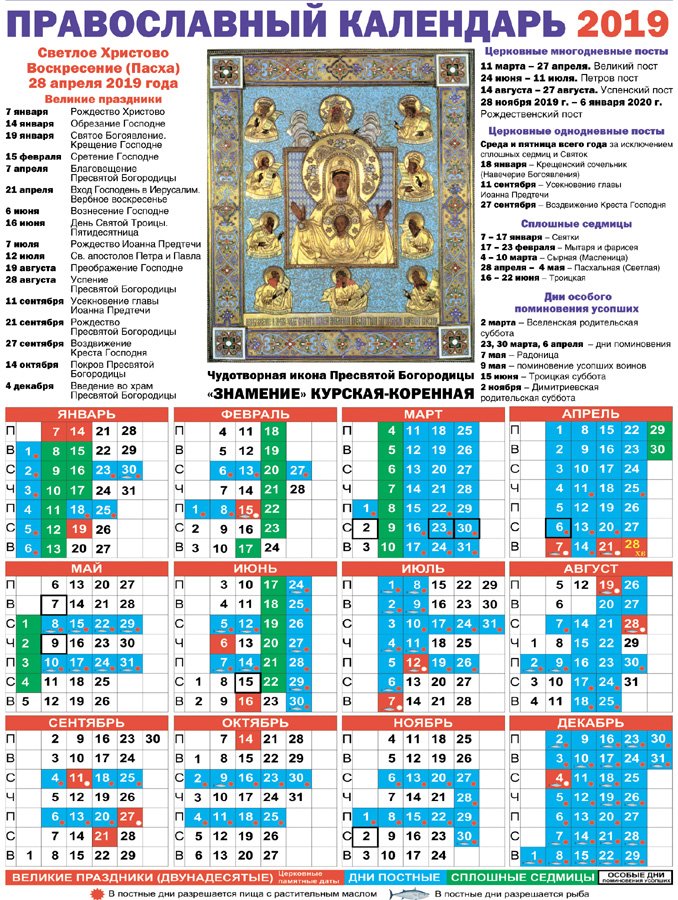

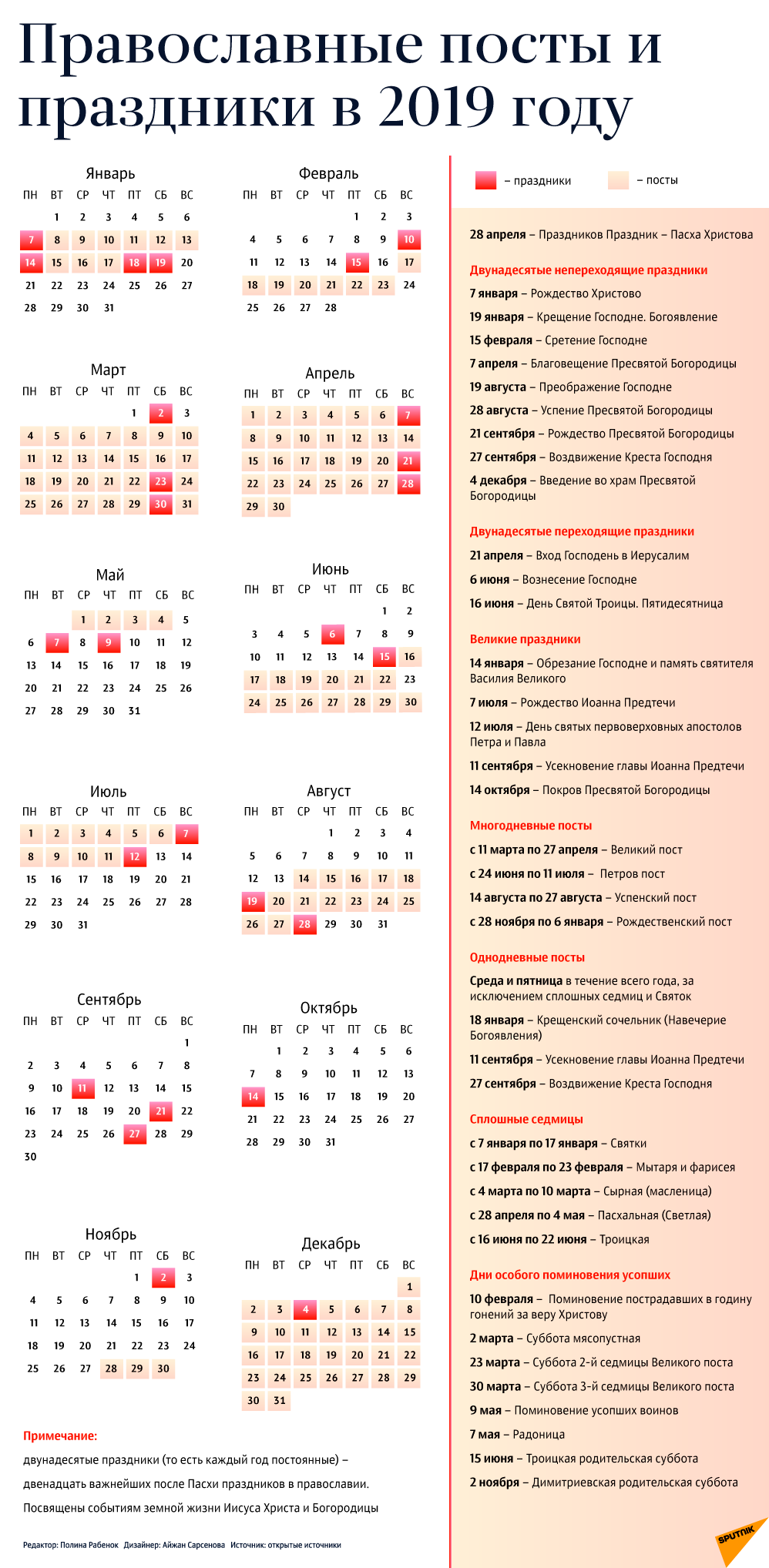

Посты в сентябре 2021Многодневных постов в сентябре нет.

В течение месяца будет несколько традиционных однодневных постов по средам и пятницам. Однодневные посты в сентябре приходятся на 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа.

В постные дни нельзя употреблять продукты животного происхождения, алкоголь и кондитерские изделия.

Ранее мы публиковали рецепты постных белковых ужинов: блюда с фасолью на любой вкус.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ:

Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!

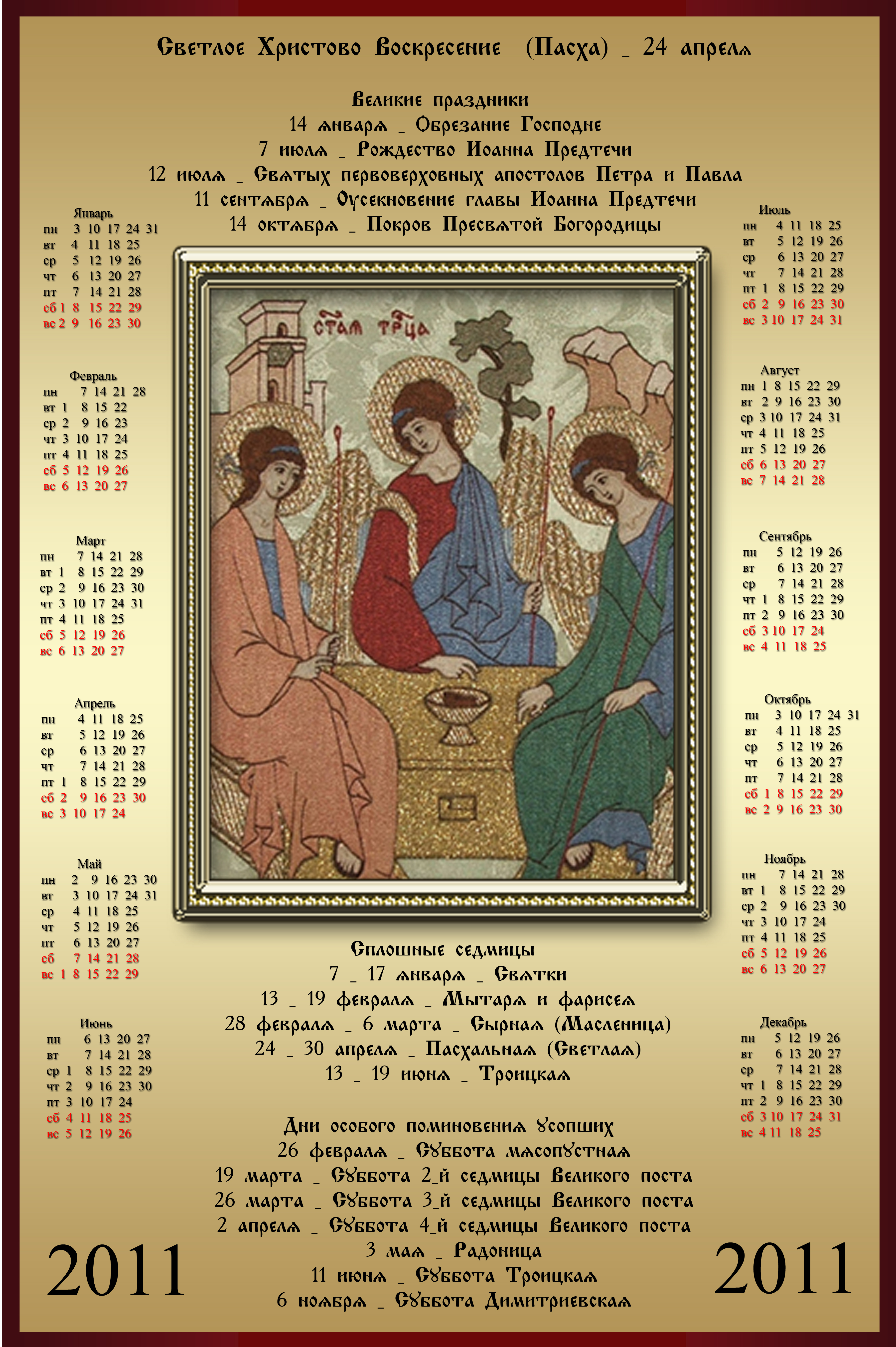

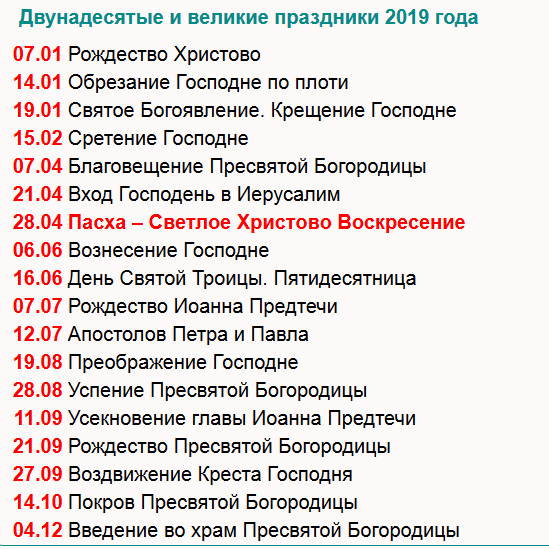

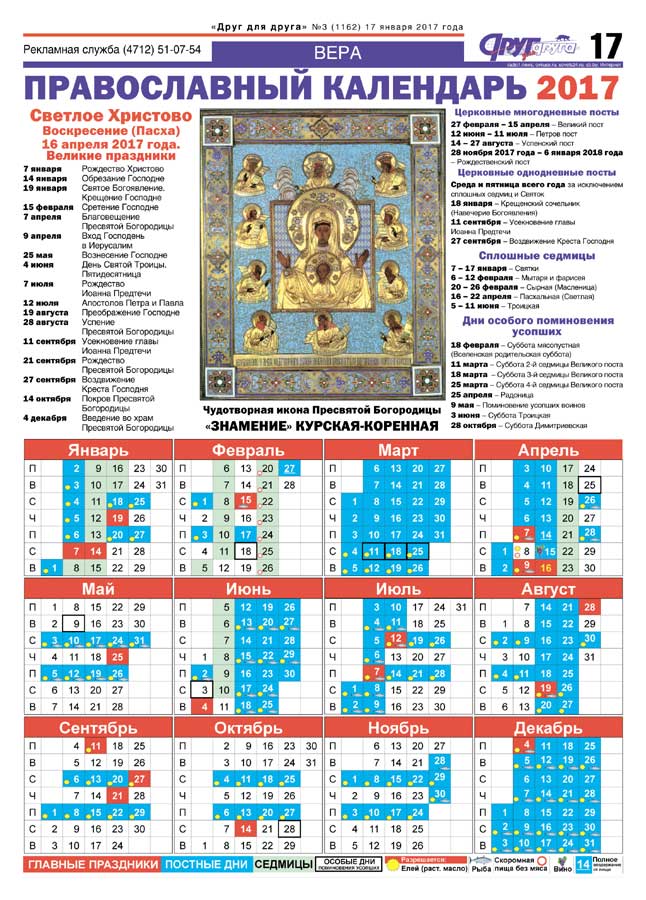

Православные праздники в 2022 году

Православные праздники в 2022 годуВыбрать год: 2021 190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992023

Рождество Христово (двунадесятый)

14 января 2022Обрезание Господне (великий)

19 января 2022Богоявление или Крещение Господне (двунадесятый)

6 февраля 2022Неделя о Закхее-мытаре

6 февраля 2022Собор новомучеников и исповедников Российских

13 февраля 2022Неделя о мытаре и фарисее

15 февраля 2022Сретение Господне (двунадесятый)

20 февраля 2022Неделя о блудном сыне

26 февраля 2022Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)

27 февраля 2022Неделя о Страшном Суде

6 марта 2022Воспоминание Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье7 марта 2022

Прощеное воскресенье7 марта 2022Начало Великого поста

13 марта 2022Торжество Православия

19 марта 2022Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста

20 марта 2022Неделя 2-я Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского

26 марта 2022Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста

27 марта 2022Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

2 апреля 2022Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста

3 апреля 2022Неделя 4-я Великого поста, прп. Иоанна Лествичника

7 апреля 2022Благовещение Пресвятой Богородицы (двунадесятый)

10 апреля 2022Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии Египетской

16 апреля 2022Лазарева суббота (суббота 6-й седмицы Великого поста)

17 апреля 2022Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый)

18 апреля 2022Великий Понедельник

19 апреля 2022Великий Вторник

20 апреля 2022Великая Среда

21 апреля 2022Великий Четверг.

Тайная Вечеря22 апреля 2022

Тайная Вечеря22 апреля 2022Великая Пятница. Распятие Христа

23 апреля 2022Великая Суббота. Сошествие Христа во ад

24 апреля 2022Воскресение Христово. Пасха

1 мая 2022Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уверения ап. Фомы

3 мая 2022Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)

8 мая 2022Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

9 мая 2022Поминовение усопших воинов

15 мая 2022Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

21 мая 2022Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая 2022Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

22 мая 2022Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке

29 мая 2022Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

2 июня 2022Вознесение Господне (40-й день по Пасхе, двунадесятый)

5 июня 2022Неделя 7-я по Пасхе, свв.

отцев I Вселенского Собора11 июня 2022

отцев I Вселенского Собора11 июня 2022Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)

12 июня 2022Пятидесятница. День Святой Троицы (50-й день по Пасхе, двунадесятый)

13 июня 2022День Святого Духа (первый понедельник по Пятидесятнице)

19 июня 2022Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых

20 июня 2022Начало Петрова (Апостольского) поста

26 июня 2022Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших

7 июля 2022Рождество Иоанна Предтечи (великий)

12 июля 2022Святых перв. апостолов Петра и Павла (великий)

14 августа 2022Начало Успенского поста

19 августа 2022Преображение Господне (двунадесятый)

28 августа 2022Успение Пресвятой Богородицы (двунадесятый)

11 сентября 2022Усекновение главы Иоанна Предтечи (великий)

21 сентября 2022Рождество Пресвятой Богородицы (двунадесятый)

27 сентября 2022Воздвижение Креста Господня (двунадесятый)

9 октября 2022Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

14 октября 2022Покров Пресвятой Богородицы (великий)

5 ноября 2022Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

28 ноября 2022Начало Рождественского поста

4 декабря 2022Введение во храм Пресвятой Богородицы (двунадесятый)

19 декабря 2022Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

В сентябре какие церковные праздники 2020

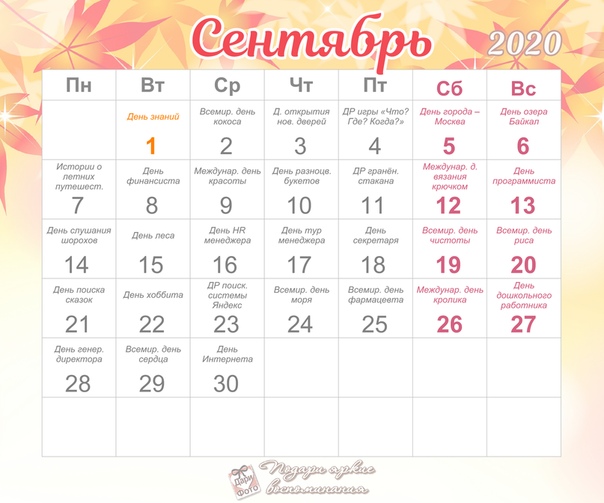

Праздники в сентябре 2020 года: церковные — православные, какие государственные в России

Осень отличное время для отпуска, возможность набраться сил перед новым учебным, рабочим годом. Как раз праздники в сентябре помогут в этом. Как правильно планировать отпуск, что бы максимально расслабиться, подготовиться к трудовым будням. Для этого лучше заранее знать количество своих выходных дней в сентябре. Какие же праздник ждут население этой осенью?

Как раз праздники в сентябре помогут в этом. Как правильно планировать отпуск, что бы максимально расслабиться, подготовиться к трудовым будням. Для этого лучше заранее знать количество своих выходных дней в сентябре. Какие же праздник ждут население этой осенью?

Какие праздники с 1 по 30 сентября?

За этот промежуток пройдут государственные, божественные празднования, памятные даты. К церковным причисляют те, которые внесены в церковные книги. Государственные – официальный выходной день, утвержденный властью, согласно подписанному указу. Памятные даты не приносят выходного. Они могут быть шуточными, относится к какой-то профессии, направлены на борьбу с болезнями, событиями. В сентябре будет 30 дней, из них трудиться будут в течение 22, отдыхать – 8. Выходными станут только субботы с воскресеньями. Государственных выходных, переноса праздничных дней не произойдет.

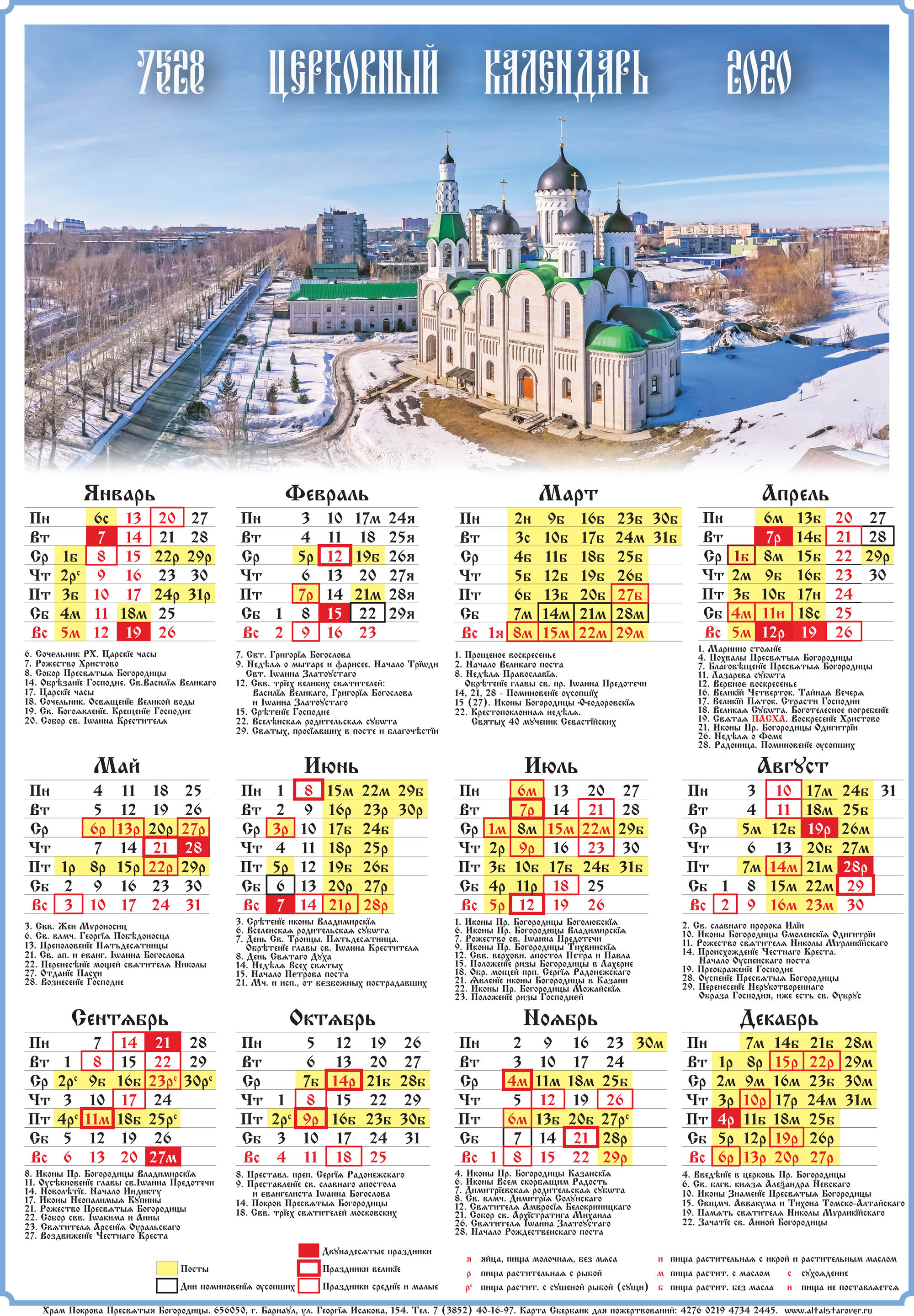

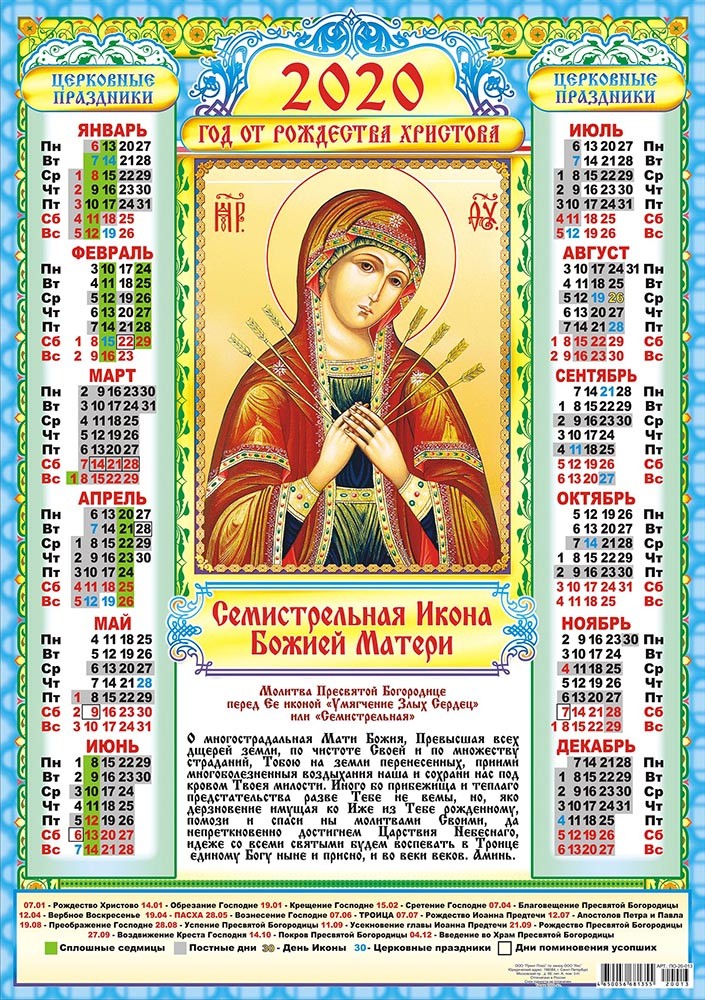

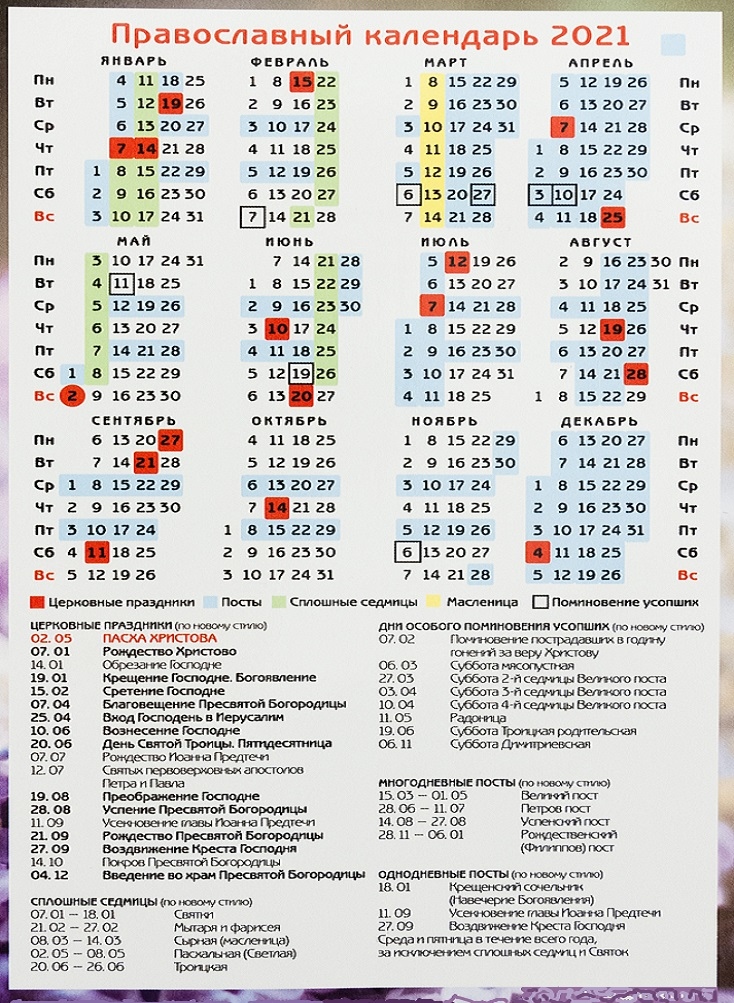

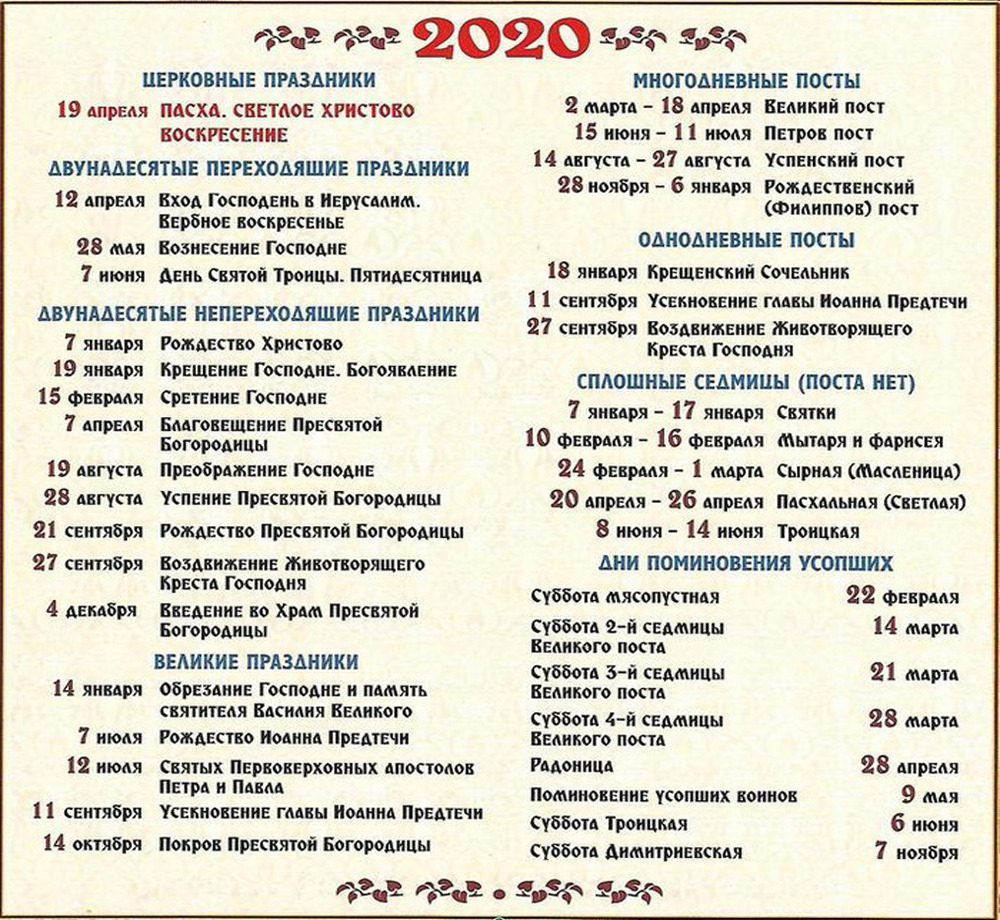

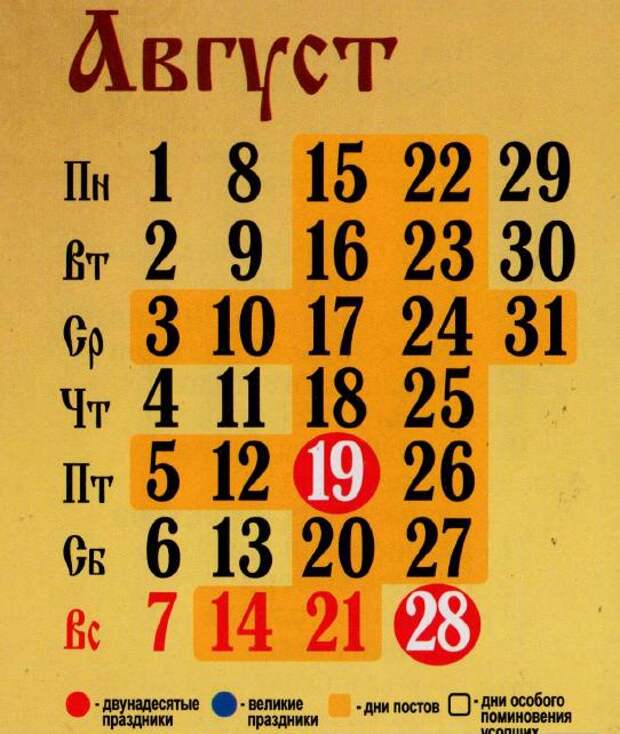

Даты православных праздников в 2020 году

Для православных христиан следование церковных правил важно. Верующие соблюдают пост, почитают память святых. Именно в этом месяце выпадает строгий пост. В эти дни следует, есть только «сухую» пищу (2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 30). Нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, растительное масло, супы, другое. Только 27 сентября во время приготовления пищи можно использовать растительное масло. Православные праздники:

Верующие соблюдают пост, почитают память святых. Именно в этом месяце выпадает строгий пост. В эти дни следует, есть только «сухую» пищу (2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 30). Нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, растительное масло, супы, другое. Только 27 сентября во время приготовления пищи можно использовать растительное масло. Православные праздники:

- Андрей Стратилат. Епископ Питирим.

- Самуил.

- Васса, Феогний, Агапий, Пистий. Авраам Смоленский.

- Агафоник, Зотик, Боголеп, Акиндин, Севериан, Зинон.

- Лупп Фессалоникийский.

- Евтихий. Арсений Комельский.

- Апостол Варфаламей.

- Адриан, Наталья.

- Пимен Великий. Кукш, Пимен Постник.

- Казанский. Моисей Мурин. Савва Псковский.

- Иоанн усечение головы.

- Александр, Иоанн, Павел. Александр Свирский.

- Пояс Пресвятая Богородица.

- Симеон Столпник. Марфа Каппадокийская.

- Маммант. Феодот, Руфина. Иоанн Постник. Антоний, Феодосий.

- Анфим, Феофил, Дорофей, Мордоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зинон, Домн, Евфимий.

Феоклист Палестинский. Иоанн Ростовский.

Феоклист Палестинский. Иоанн Ростовский. - Вавил. Урван, Прилидиан, Епполоний, Христодула. Моисей Боговидец.

- Захарий, Елисавета. Афанасий Брестский. Князь Глеб.

- Евдоксий, Зинон, Макарий.

- Созонт Киликийский. Иоанн Новгородский. Макарий Пинский. Серапион Псковский.

- Рождество Богородицы.

- Минодор, Митродор, Нимфодор. Павел Послушливый. Иоасаф Каменский.

- Феодор Младший. Силуан Афонский.

- Епископ Автоном. Семион Меркушинский.

- Корнилий Сотник.

- Иоанн Златоуст. Воздвижение Господнего Креста.

- Никита Гофстсикий.

- Евфимий Всехвальный. Киприан.

- Вера, Надежда, Любовь, София.

Все эти дни важны для верующих. Нужно уважать выбор каждого, не оскорбляя чувств друг друга.

Государственные

Первый осенний месяц насчитывает 30 дней. Государственных (дополнительных) выходных не предвидется. Также не будет переносов выходных дней на будни.

- Начало учебного года.

- ППС. Гвардейцы. Завершение Второй Мировой войны.

- Борьба с терроризмом.

- Специалист по ядерному оборудованию.

- Суббота.

- Нефтяники.

- Понедельник.

- Журналист. Финансист. Грамотность. Бородино.

- Красота. Дизайнер. Тестировщик.

- Четверг.

- Граненый стакан. Трезвость. Работники ВС.

- Программист.

- Танкист. Парикмахер.

- Понедельник.

- Демократия.

- HR-менеджер.

- Сок.

- Секретарь.

- Смайлик. Оружейник.

- Рекрутер. Лесник.

- Единение. Мир. Куликовская битва.

- Премия Шнобеля.

- Среда.

- Караванщик.

- День бега.

- Суббота.

- Машиностроитель. Воспитатель. Туризм.

- Атомщик. Генеральный директор.

- Отоларинголог.

Сердце.

Сердце. - Переводчик. Интернет.

Все эти памятные дни не дают права не выходить на работу, потому что нет государственного распоряжения.

Какие торжества из перечисленных вы празднуете? Может быть, в сентябре есть особенные дни, годовщины? Как вы их проводите? Вероятно, есть традиции, поделитесь ними, пожалуйста. Придерживаетесь ли вы поста? Отказываетесь всецело от мясных блюд, кушаете вегетарианскую пищу? Какие церковные праздники чтят в вашем доме?

2020-godu.ru

Сегодня церковный праздник сентябрь 2020 какой по церковному календарю

В сентябрьском календаре церковных праздничных дней православные христиане узнают, какой сегодня церковный праздник, будет в другой день сентября 2020 года, по остальным числам месяца. Знать о текущих праздниках истинным верующим и кто придерживается всех норм и правил важно, как и о днях постов и служении в Церкви.

Сентябрьский календарь православных праздничных дней всегда напомнит христианам, когда будут церковные праздники в сентябре 2020 года, какой сегодня или завтра, любой другой день текущего месяца. Здесь верующие также найдут ответы на другие свои вопросы, например о днях постов, многодневных и однодневных, другую полезную информацию.

Здесь верующие также найдут ответы на другие свои вопросы, например о днях постов, многодневных и однодневных, другую полезную информацию.

С каждым годом число верующих христиан (другой веры) растет в нашей стране, как и по всему миру, причем стремительно, даже можно сказать с геометрической прогрессией. Хотя нельзя сказать, что увеличивающиеся их численность происходит за счет истинно верующих, тем не менее стоит отметить — сегодня многие считают своим долгом и ответственностью, хотя бы один раз в неделю посетить Церковь, какое-то богослужение, например воскресное, не говоря уже о значимых церковных праздниках, в дни которых там собирается огромное количество христиан.

Какой сегодня праздничный день, церковные праздники сентября 2020 г.

Для православных христиан, кто следит за церковными праздниками и придерживается их, подготовлен церковный календарь на сегодня и дни сентября 2020 года, где они узнают о каждом из них, а также постах и служении. Не важно, истинных ли вы христианин с верой в душе, или же пока на пути к вере, вы должны четко понимать, что не от того, сколько раз в году или месяце вы посетите церковное служение, зависит ваша судьба или прощение, а только от вас самих, вашего повседневного поведения и ваших поступков, а также мыслей и стремления быть добропорядочным гражданином.

В церковном календаре для православных христиан на сентябрь 2020 года можно узнать, какой сегодня будет церковный праздник, праздничный день завтра или любой другой день месяца. Здесь же православные ознакомятся в нужной им информацией и узнают, кроме праздничных дней Церкви, великих, двунадесятых и недвунадесятых праздниках, о постах (многодневных и однодневных), особых днях поминовения усопших, сплошных семидицах.

Как известно в мире много самых разных религий и направлений, ответвлений от основных и они по разному многочисленны, а что касается христианской (православной) веры, то это одна из самых больших церквей в мире, в том числе она преобладает и на территории многих бывших союзных республик, в том числе и в первую очередь в России. Для наших православных христиан вера в Бога это не дань должному и не показной поппулизм или отдать дань моде, подавляющее число прихожан по настоящему доверяют церкви и верят в Бога и его помощь, ищут у него поддержки и сострадания, молятся за себя и своих близких, как точно и за усопших.

С каждым годом все большое количество по настоящему интересующихся религией людей обращаются к Богу, прежде всего в поисках ответов на свои вопросы, и если раньше это были в основном люди зрелого возраста, то сегодня и более молодое поколение активно включается в этот процесс, приобщает себя к вере, посещают церковь и ее службы.

Женский гороскоп на 2020 год, женщинам и девушкам

Лунный календарь дел 2020, разные и повседневные

Общий гороскоп на 2020 год, астрологический прогноз

Хорошо это или плохо, наверняка первое, ведь православная вера не учит злу или злодеяниям, а наоборот, добру и добрым делам, быть ответственными и порядочными людьми, законопослушными и это позитивный сигнал оздоровления общества.

Церковные праздники (праздничные дни сегодня) в сентябре 2020 г.

Для верующих христиан подготовлен церковный календарь на сентябрь 2020 года, где они узнают, какой сегодня праздник, с церковными службами на каждый день, их расписанием, а еще узнаем мы в нем, по каким дням будут многодневные и однодневные посты, а также ознакомимся с другой весьма важной информацией, о которой узнаем далее на этой странице.

В церковном календаре на сегодня с праздничными днями и расписанием службы церкви в сентябре 2020 года, когда будут и какие церковные праздники по дням и числам, верующие узнают и о главных церковных праздниках, которые большинство из нас отмечают, а это Православная Пасха, Святая Троица, Благовещение, Вознесение и о других, в которые нашей церковью проводятся всевозможные мероприятия для верующих христиан.

Мужские имена 2020, русские, красивые, современные мальчику

Производственный календарь 2020, с выходными и праздниками

Неблагоприятные дни 2020, календарь неблагоприятных здоровью

Подскажет Церковный календарь с церковными праздниками на сегодня и другие дни сентября 2020 года, кроме праздничных дней для православных, еще когда и по каким числам будут посты, сплошные семидицы, проводиться Святки и Масленица, службы по каким-то святы в церкви, одним словом обо всем том, о чем важно знать истинному христианину, верующему человеку и тому, кто уже на полпути к пониманию своего истинного положения в этом мире, коренным образом изменил свое представление о Боге и хотя пока еще полностью не определился, но уже почти готов посвятить себя и свое время вере.

Какой сегодня церковный праздник по церковному календарю сентября 2020 года, православный праздничный день у христиан

После ознакомления с главными праздничными днями Церкви сентября 2020 года, можно узнать о церковных праздниках каждого дня, календарем на сегодня и завтра, любой другой месяца, которым православные могут пользоваться в течении всего временного периода, в любой момент заглянуть в него и вспомнить об интересующем их празднике, его дате.

Великие церковные праздники в 2020 году

19 сентября ‒ Великая ПасхаДвунадесятые церковные праздники 2020 года

7 сентября ‒ Рождество Христово19 сентября ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление)

15 сентября ‒ Сретение Господне

7 сентября ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы

12 сентября ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

28 сентября ‒ Вознесение Господне

7 сентября ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница)

19 сентября ‒ Преображение Господне

28 сентября ‒ Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня

4 декабря ‒ Введение во храм Пресвятой Богородицы

Недвунадесятые церковные праздники 2020 года

14 сентября ‒ Обрезание Господне

7 сентября ‒ Рождество Иоанна Предтечи

12 сентября ‒ Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы

Дни особого поминовения усопших на 2020 год

22 сентября ‒ Суббота мясопустная (Вселенская родительская)

14 сентября ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста

21 сентября ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста

28 сентября ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста

28 сентября ‒ Радоница

9 сентября ‒ Поминовение усопших воинов

6 сентября ‒ Суббота Троицкая

Церковный календарь 2020, с многодневными постами

Великий Пост 2 сентября – 18 сентября

Петров пост 15 сентября – 11 сентября

Успенский пост 14 сентября – 27 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Рождественский пост 28 ноября – 6 сентября

Церковный календарь 2020, с однодневными постами

18 сентября ‒ Крещенский сочельник

11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня

Церковный календарь 2020, сплошные семидицы

(недели 2020 года, когда в среду и пятницу не поста)7 — 18 сентября ‒ Святки

10 — 15 сентября ‒ Мытаря и фарисея

24 сентября — 1 сентября ‒ Масленица

20 — 25 сентября ‒ Пасхальная седмица

8 — 14 сентября ‒ Троицкая седмица

Бесплатный гороскоп на 2020 год, всем знакам зодиака

Любовный гороскоп 2020 года, любовь женщин и мужчин

Гороскоп карьеры и финансов 2020 знакам зодиака, деловой

Церковный календарь сентября 2020 года с церковными праздниками на сегодня и каждый день, подскажет не только о праздничных днях для православных христиан, числах и датах постов, в какие из них и когда будут посты или праздники, но и об особых днях поминовения усопших, в которые мы можем сходить в церковь и помолиться за своих близких, родных, знакомых и друзей, кто при их жизни был нам по особенному дорог, а еще сплошных семидицах.

Церковный календарь праздников сентября 2020 года

1 сентября 2020, какой сегодня церковный праздник

- Святителя Питирима, епископа Великопермского

- Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта

- Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита

- Мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского)

- Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца

- Преподобного Арсения Комельского, игумена

- Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского

- Мученика Адриана и мученицы Наталии

- Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских

- Преподобномучеников Казанских

- Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха

- Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена

- Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

- Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских

- Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)

- Преподобного Александра Свирского

- Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской

- Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их

- Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского

- Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

- Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого

- Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца

- Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского

- Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы

- Пророка Моисея Боговидца

- Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

- Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида)

- Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария

- Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского)

- Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского

- Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца

- Преподобного Серапиона Псковского

- Почаевской иконы Божией Матери

- Праведных Богоотец Иоакима и Анны

- Мученика Севериана Севастийского

- Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца

- Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

- Преподобного Павла Послушливого, Печерского

- Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского

- Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

- Преподобного Силуана Афонского

- Священномученика Автонома Италийского, епископа

- Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)

- Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)

- Священномученика Корнилия Сотника, епископа

- Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

- Великомученика Никиты Готфского

- Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца

Церковные праздники в другие месяцы 2020 года

Церковные праздники на каждый день января 2020 года

Церковные праздники на каждый день февраля 2020 года

Церковные праздники на каждый день марта 2020 года

Церковные праздники на каждый день апреля 2020 года

Церковные праздники на каждый день мая 2020 года

Церковные праздники на каждый день июня 2020 года

Церковные праздники на каждый день июля 2020 года

Церковные праздники на каждый день августа 2020 года

Церковные праздники на каждый день октября 2020 года

Церковные праздники на каждый день ноября 2020 года

Церковные праздники на каждый день декабря 2020 года

Церковь и религия уже не одну тысячу лет играют основополагающую роль в мире, а в разных странах число верующих людей может доходить до абсолютно нереальных цифр, что пока нельзя сказать о нашей стране, хотя и у нас с этим вопросом есть определенные успехи.

Гороскоп карьеры и финансов 2020 знакам зодиака, деловой

Гороскопы по году рождения 2020, годам женщины и мужчины

Метеочувствительные дни 2020, неблагоприятные метеозависимым

В представленном церковном календаре на сентябрь 2020 года, с церковными праздниками для православных христиан на сегодня, расписанием дней службы в Церкви, верующие найдут много полезной и важной для себя информации, которая наверняка удовлетворит все их запросы и интерес к данной теме, которая с каждым днем становится все популярнее и шире распространяется в нашей стране, то есть все больше наших людей доверяет вере, Богу и всему, что с этим связано.

В Церковном календаре с праздниками на сегодня и каждый день сентября 2020 года, всеми праздничными днями для православных христиан, расписанием дней проведения Церковью службы и постами, какие будут посты по датам и праздники по числам, мы узнали обо всей интересующей нас информации, например в какой день Великая Пасха или Святая Троица, начало Рождественского, Успенского, Петрова или Великого поста.

Представленный календарь для всех православных верующих христиан полный, со всей полнотой церковной информации на следующий год, в котором все вы найдете то, что ищите, отыщите все ответы на свои вопросы, которые у вас имеются или могут возникнуть.

worldluxrealty.com

Какой церковный праздник 17 сентября 2020 года

17 сентября отмечается 4 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 17 сентября

| Собор Воронежских святых | Праздник в честь святых Воронежской епархии. Установлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Впервые его отметили в 2002 году. |

| Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского | Вспоминание церковью события по обретению святых мощей Белгородского епископа Иоасафа. |

| Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы | Почтение памяти святого епископа Вавилы, трех подростков и их матери, принявших мученическую смерть за веру в Христа в период правления императора Декии (III век). |

| Пророка Моисея Боговидца | В честь великого святого пророка Моисея. Принял от Бога 10 заповедей на г. Синайской. Творец великих знамений и чудес. О его жизни повествуется в Библии. |

Поста нет – разрешается употребление любой пищи.

my-calend.ru

Какой церковный праздник 26 сентября 2020 года

26 сентября отмечается 3 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 26 сентября

| Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) | Воспоминание церковью торжественного освящения в 335 году храма Воскресения Христова, сооруженного равноапостольным Константином Великим и его матерью. |

| Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня | Подготовка к великому празднику — Воздвижение Креста Господня. В этот день в церквях проходит служба, читаются молитвы. |

| КорнильеСвященномученика Корнилия Сотника, епископа | Церковь чествует святого Корнилия, бывшего язычника. После крещения вел проповедническую деятельность. |

Поста нет – разрешается употребление любой пищи.

my-calend.ru

Какой церковный праздник 22 сентября 2020 года

22 сентября отмечается 5 православных церковных праздников. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 22 сентября

| Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы | Продолжение праздника в честь рождения Девы Марии. |

| Аким и АннаПраведных Богоотец Иоакима и Анны | Празднование памяти родителей Пресвятой Богородицы — Марии. Известие о рождении у них дочери, которую благословит весь род человеческий, принес им Архангел Гавриил. |

| Мученика Севериана Севастийского | День святого мученика Севериана, пострадавшего в IV веке в Севастии во время гонения христиан императором Ликинием. |

| Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца | Считается днем памяти святого Иосифа (в миру — Иоанн Санин). Основатель Волокамского монастыря. Церковный писатель, автор книги «Просветитель» и нескольких посланий. Канонизирован в 1579 г. Считается покровителем православного предпринимательства и хозяйствования. |

| Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского | Праздник в честь открытия и перенесения святых мощей Феодосия Черниговского. |

Поста нет – разрешается употребление любой пищи.

my-calend.ru

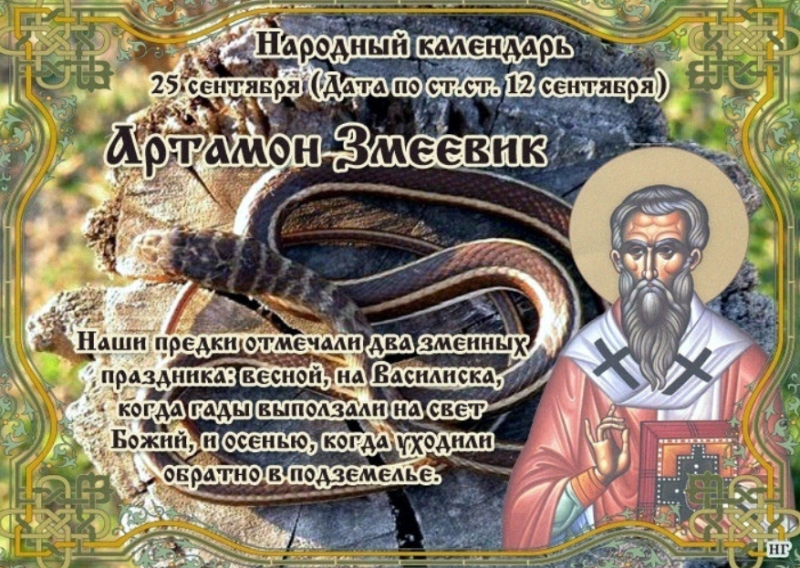

Какой церковный праздник 25 сентября 2020 года

25 сентября отмечается 3 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 25 сентября

| Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы | Последний день многодневного праздника в честь рождения Девы Марии. В церквях проходит служба, читаются молитвы, песнопения. |

| Артамон ЗмеевикСвященномученика Автонома Италийского, епископа | Церковь чтит память святого Автонома. Изначально он был епископом в Италии. При гонении на христиан во время правления императора Диоклитиана переехал в Вифинию. Был убит язычниками. |

| Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) | Праздник в честь перенесения мощей святого Симеона из храма в честь Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. |

Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

my-calend.ru

Николай Дик

Николай ДикКультура и традиции мировых религий

Учебное пособие

ГЛАВА 3

Православные праздники, русские народные приметы, обычаи и обряды

Каждому времени года издавна на Руси отводилось своё определённое место. Интересен опыт исследования в данном направлении Стрижева А.Н., автора книг «Календарь русской природы», «Открытая книга леса», «Лесные травы» и многих других книг о природе.

По мнению древних славян на Руси астрономическая зима держится с декабрьского

солнцестояния до мартовского равноденствия — три месяца. По русским народным

приметам считается, что зима начинается со снега и кончается его сходом. Устная

молва не наделила зиму ласковыми прозвищами, к ней больше подошли «бранчливые»:

прибериха, злюка, седая чародейка. Вместе с тем зима слывет удалой и задорной,

так как румянит, молодит людей, побуждает их к проворству в работе.

По русским народным

приметам считается, что зима начинается со снега и кончается его сходом. Устная

молва не наделила зиму ласковыми прозвищами, к ней больше подошли «бранчливые»:

прибериха, злюка, седая чародейка. Вместе с тем зима слывет удалой и задорной,

так как румянит, молодит людей, побуждает их к проворству в работе.

Рекомендации преподавателю:

· В общении с детьми, подростками и молодёжью педагогу важно донести до ребят влияние славянского язычества на традиционную культуру славян.

· Представленный ниже теоретический материал о каждом из времён года народного православного календаря может стать материалом для беседы или классного часа.

· Теоретический материал можно

использовать и при проведении отдельных уроков мировой и художественной культуры

(МХК), так как он является примером русского народного творчества, истоком

русской народной культуры – её народных традиций, обычаев, обрядов и

православных праздников.

· Использовать теоретический материал можно при работе с учащимися любого возраста, но при этом отбирать материал по сложности изложения и преподносить его в соответствии с возрастными особенностями детей или подростков.

Зимний народный и православный календарь

Задание для учащихся: Ознакомившись с текстом…

1. Приведите ещё примеры православных праздников данного времени года.

2. Приведите примеры народных примет и обычаев в вашей местности (в вашем регионе), связанные с природными явлениями данного времени года.

Это время года на Руси славится гуляньями, играми, забавами, раздумьями. Когда ж, как не в покойное время, земледельцу и поразвлечься, и поразмыслить, и скоротать вечер за дружеской беседой?

Не сразу устанавливается студеный режим. К этой поре можно отнести несколько

народных мудростей: Осень торопит, зима не ждет. Осень велика, зима долга. Зимой

солнце сквозь слезы улыбается. Зима не лето: в шубу одета.

Осень велика, зима долга. Зимой

солнце сквозь слезы улыбается. Зима не лето: в шубу одета.

По народному представлению, между летом и зимой существует прямая связь. И хотя: «Зиме и лету перемены нету» — сезоны смягчают или ожесточают друг друга.

Народные мудрости утверждали: «Сырое лето и теплая осень — к долгой зиме. Зима лето строит. По зиме ложится лето. Зимнее тепло — летний холод. Холодная зима — жаркое лето. Если зимою сухо и холодно — летом сухо и жарко. Зима снежная — лето дождливое. Зимою вьюги — летом ненастье».

Начинает зиму декабрь. Видать, не зря гласит народная мудрость: «Декабрь —

стужайло на всю зиму землю студит». Зима становится не сразу. То скует, то

разведет — оттеплеет. К декабрю земля еще не вполне остывает, и отдаваемое ею

тепло смягчает ярые морозы. Зима долга, оттого-то и кажется, что она проходит

слишком медленно: «Лето бежит вприпрыжку, зима бредет, понурив голову». Дни

короткие, тусклые, а ночам будто конца нет.

Дни

короткие, тусклые, а ночам будто конца нет.

Декабрь год замыкает, зиму починает. С декабря прирост света начнется, а с ним и люти прибавится. В первых числах приметливые люди к зиме только присматривались, судили-рядили о её норове больше для краснословья, по стародавним погудкам: «Гляди зиму с Платона и Романа (1 декабря), чтобы похвалить ее на Масленицу. Платон да Роман кажут зиму нам».

4 декабря — Введение: «Наложило Введенье на воду толстое леденье». Знатными

были введенские морозы на Руси. Но в это время нередко бывают и оттепели. В

таком случае говорили: «Введенье ломает леденье». В народе издавна говорили, что

дневной снег не лежит, зима ночью во двор крадется. «Зимы нет, коли санный путь

не установился», — подмечает народная мудрость. Снег всегда называли

крестьянским богатством: «Снег на полях — зерно в закромах». «Снег глубок — и

хлеб хорош», — обмолвится, бывало, землепашец. Так подсказывал ему опыт —

лучший наставник.

5-го декабря — Прокоп. «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». На Руси примечали, что с Прокопьева дня устанавливается хороший санный путь: сани сами катятся по гладкой дорожке, лошадке прыти прибавляют. В этот день всем миром выходили расставлять вешки вдоль дорог, чтобы путникам не сбиваться.

На Катерину — санницу, 7 декабря, на обновление белого пути устраивались самодеятельные гонки — сходились и мал и велик. Вот уж где девицам подсмотреть суженого, удаль и сноровка при народе куда как видны!

В старой деревне об эту пору из сараев доносились перестуки цепов: необмолоченный хлеб еще не перевелся.

9-го декабря — Юрий – холодный (Юрьев день). Охотники сказывали, будто с

этого дня медведь в берлоге накрепко засыпает. Простодушные суеверы в такую пору

ходили слушать воду в колодцах: коли тиха, не волнуется — зима предстоит

теплая; послышатся звуки — надо ожидать сильных вьюг и морозов. На зимнего Юрья

в древние времена разрешалось крепостным крестьянам переходить из одной вотчины

в другую, требовалось только рассчитаться с владельцем за «пожилое». С отменой

же прав крестьян в Юрьев день пошла ходить по Руси поговорка: «Вот тебе,

бабушка, и Юрьев день».

На зимнего Юрья

в древние времена разрешалось крепостным крестьянам переходить из одной вотчины

в другую, требовалось только рассчитаться с владельцем за «пожилое». С отменой

же прав крестьян в Юрьев день пошла ходить по Руси поговорка: «Вот тебе,

бабушка, и Юрьев день».

Долго придерживались православные народной приметы: на Парамона (12 декабря) снег — быть метелям вплоть до Николина дня (19 декабря). Багряная заря — к ветрам. Земля каменеет, а речка стынет; тесно ей в ледяном саркофаге.

Мороз, по старым представлениям, без рук и без топоpa мосты мостит, под стекло реки прячет. Конечно, делового человека мороз не трогает, ведь только ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает.

В народном дневнике небезынтересно 14 декабря, давным-давно в этот день

определяли подростков в ученье, происходило так. В дом, где задумали «наумить» —

начить уму недоросля, по уговору приходил дьяк. После радушного приветствия

родители усаживали учителя в передний угол. Затем отец подводил к нему сына,

клал возле учителя плетку и отходил. Отрок три раза кланялся наставнику до

земли, получал от него по спине три удара плеткой, после чего усаживался с

матушкой за стол. Наставник вынимал букварь и начиналось учение.

После радушного приветствия

родители усаживали учителя в передний угол. Затем отец подводил к нему сына,

клал возле учителя плетку и отходил. Отрок три раза кланялся наставнику до

земли, получал от него по спине три удара плеткой, после чего усаживался с

матушкой за стол. Наставник вынимал букварь и начиналось учение.

Пока разучивали «аз», матушка, обливаясь слезами, упрашивала учителя не морить сына за грамотой. Учитель внимал просьбе, прерывал обучение на первой букве и, отдаренный ситным пирогом, завернутым в расшивное полотенце, наказывал у ворот родителям, чтоб отрок теперь сам приходил к нему. Так в день — грамотник «ходили» в старину дети в первый раз в первый класс.

Январь — середина зимы. Впереди еще будут и жгучие холода, и седые вьюги, но

уже отходит пора тусклых, коротких дней. Зимний солнцеворот — самое заметное и

самое радостное событие сезона. Исстари такое астрономическое явление отмечали

ликованием: в честь светоносного солнца зажигали костры, скатывали с гор

горящее колесо. Прибавка света означала, что на смену дряхлеющему году

заступает во всем величии новый год, а с ним и новый цикл земледельческих работ.

Прибавка света означала, что на смену дряхлеющему году

заступает во всем величии новый год, а с ним и новый цикл земледельческих работ.

Приближались Новогодье, почитаемые Святки и Коляда – красочные народные гуляния.

Новогодье, рубежная дата начала большого круга обрядов древних славян на Руси, связано в основном с землепашеством. Русские люди издавна справляли Новогодье сразу же после зимнего солнцеворота: землепашество всецело зависело от тепла, посылаемого солнцем. Стало быть, и обрядность в основном посвящалась солнечному культу. У народов скотоводческих Новогодье приурочивалось также к своему занятию: ненцы его приспосабливали к оленеводческой практике, монголы свой «цагаан cap» — белый месяц — отмечали в феврале, сообразуясь с охотничьим промыслом.

Интересно, что, когда христианские миссионеры перенесли в Древней Руси

новолетие на март, а с 1348 года — на сентябрь, простые люди Новый год

по-прежнему отмечали после зимнего солнцеворота. Никакие угрозы церкви не

смогли изменить исконную традицию. С 1700 года летосчисление на Руси ведется с

января. Только с этой поры народные новогодние забавы и увеселенья получили

признание, больше того, правящие сословия придали им даже некоторую светскость,

а князья церкви попытались согласовать православную обрядность с

народной, уходящей корнями в языческую старину. Но ни светскость, ни бытовое

православие не переделали народную новогоднюю обрядность: она, как и раньше,

выражала свою аграрно-солнечную сущность, свою крестьянскую подоплеку.

Никакие угрозы церкви не

смогли изменить исконную традицию. С 1700 года летосчисление на Руси ведется с

января. Только с этой поры народные новогодние забавы и увеселенья получили

признание, больше того, правящие сословия придали им даже некоторую светскость,

а князья церкви попытались согласовать православную обрядность с

народной, уходящей корнями в языческую старину. Но ни светскость, ни бытовое

православие не переделали народную новогоднюю обрядность: она, как и раньше,

выражала свою аграрно-солнечную сущность, свою крестьянскую подоплеку.

Предновогодье и первые дни нового года обыкновенно называли Святками.

Продолжались они двенадцать дней. С 7 по 14 января (нового стиля) их называли

святыми вечерами, с 14 до 19-го числа Святки слыли как страшные вечера. Деление

новогоднего периода на светлую и темную части восходит к весьма отдаленным

верованиям, когда полагали, что радость от разгорания солнца и увеличения дня

раздражает нечисть, подстраивающую всяческие козни на вечерних игрищах крестьян. Согласно же христианским преданиям Бог, справляя рождение Сына, отворяет ад,

чтобы выпустить оттуда бесов повеселиться на празднике.

Согласно же христианским преданиям Бог, справляя рождение Сына, отворяет ад,

чтобы выпустить оттуда бесов повеселиться на празднике.

Накануне Святок — рождественский сочельник. К этому времени в избах делали большую уборку: мыли потолки и стены, скоблили ножом и натирали можжевельником полы. Ходили в баню, меняли белье, накрывали соломой стол. Ели в сочельник по строгому: капусту с квасом, хлеб, взвар или сочиво, вроде компота из яблок, груш, слив и вишен. Пожилые люди старались не есть «до звезды». Вечером на стол ставили скудную кутью: разваренную пшеницу или ячмень с черемухой, а кто побогаче — рис с изюмом. Стряпухи начинали готовиться к завтрашнему пированию: затирали пироги, ставили блины, затевали «прикуску» — печенье, месили кислое тесто для пышек.

В средневековые времена, чтоб не уронить благочестие, люди сторонились,

боялись масок. Полагали, что, изображая животное, человек теряет свой образ. Маскирование, или, как тогда говорили, «машкирование», было уделом скоморохов.

Маскирование, или, как тогда говорили, «машкирование», было уделом скоморохов.

Маскарады с ряжениями и играми вошли в широкий обиход только в петровские времена, когда отменили всякие гонения на обрядовые увеселения. По улицам стали ходить толпы ряженых, во всех домах веселье не кончалось до глубокой ночи. В домашних театрах вошло в моду давать спектакли. Запрещалось только (и то с 1750 года) «в платье, приличном к комедии», появляться на улицах. Повсеместны стали и святочные гадания. Особенно в их силу верили под Новый год (по-теперешнему, с 13 на 14 января).

Людей крестьянствующих, естественно, в этот вечер больше всего волновал

будущий урожай: какой хлеб больше уродит, будет ли лето ненастным или сухим,

долго ль протянется зима? Чтобы предсказать урожай того или иного злака,

убеленные сединами старики отправлялись под Новогодье в риги, набирали там

соломины с колосками разных хлебов, затем отправлялись чародействовать по

оврагам. Там они втыкали соломины в снег и уходили. Наутро шли читать

предвещания: какая соломина покроется инеем, тот злак и будет в предстоящем

году урожайным.

Там они втыкали соломины в снег и уходили. Наутро шли читать

предвещания: какая соломина покроется инеем, тот злак и будет в предстоящем

году урожайным.

Ну а молодежь гадала о своей судьбе: девушкам хотелось знать о суженом, о свекрови, о доме, где придется жить; парням — о невестах. Гадали на вечеринках и посиделках, в банях и возле храмов. Для вечеринок нанимали избу вдовы или солдатки.

Собор Пресвятой Богородицы (8 января) – православный праздник, следующий за Рождеством и посвящённый Божией Матери — воспоминанию о том, как Она, заночевав в известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, безболезненно родила Спасителя мира. Праздник называется Собором потому, что христиане собираются в этот день в храмы для прославления Богоматери.

Именно к помощи Богородицы взывают женщины во время родов. В этот день

празднуются чудотворные иконы Божией Матери — «в родах помощница» и «Блаженное

чрево». Народное название праздника – «бабьи каши» — праздник повивальных

бабок и рожениц.

Народное название праздника – «бабьи каши» — праздник повивальных

бабок и рожениц.

Васильев день (старый Новый год — 13 января). В канун Нового года (по старому

стилю) в Васильев вечерок, издавна проводились разнообразные обряды и гадания.

Например, каждый член семьи брал по прутику и втыкал в землю на дворе. Чьи

прутики останутся стоять до утра, тем в наступающем году обеспечены успех и

благополучие, а чьи упадут — должны поостеречься. Девушкам под Новый год

следует зайти в темный сарай и взять наугад полено: если оно окажется большим —

жених будет высоким, а если маленьким — достанется коротышка. Важное значение

придавали девушки обычаю одеваться под Новый год во все новое и в продолжение

этого дня несколько раз переодеваться, чтобы всегда были обновы. Еще один обычай

— писать в новогоднюю ночь на клочках бумаги свои желания, а при первом ударе

часов зажигают бумажку, и, если она успеет сгореть до последнего удара, —

желание сбудется.

В дореволюционной России в Васильев день принято было варить вареники с «сюрпризом», в вечерню устраивались игры, веселья и ряженные гуляния.

19 января — крещенские морозы: «Трещи, мороз, не трещи, а минули водокрещи». Ясная и холодная погода — к засушливому лету; пасмурная и снежная — на обильный урожай. Завтра перезимье о весне весть подаст: в стужу почудится желанное времечко.

Богоявление Господне или Крещение. Крещение Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью как один из великих двунадесятых праздников.

Ему предшествует Крещенский Сочельник — канун Богоявления и Крещения. Это

день строгого поста — голодная кутья; ели постную кашу и овощи. В

дореволюционной России в тверских краях в Крещенский Сочельник пекли сочни с

ягодами; в других губерниях готовили пресные тонкие лепешки на конопляном

масле, большей частью — ячневые, пекли блины, медовые оладьи да постные пироги с

горохом, картофелем, кашей. У калужских крестьян был свой способ приготовления

сочива (постной каши): сырой ячмень толкли, приправляли медом и парили в печке

в закрытой посуде.

У калужских крестьян был свой способ приготовления

сочива (постной каши): сырой ячмень толкли, приправляли медом и парили в печке

в закрытой посуде.

Существует поверье, что вода в этот день в реках колышется. В богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолиться, то и сбудется.

По словам Иоанна Златоуста, «Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, но когда Он крестился». В этот день и произошло «Явление Христа народу.

Это праздник Богоявления, ибо во время Крещения Бог явил себя людям. По совершении крещения, когда Иисус выходил из воды, вдруг разверзлись над ним небеса, и Иоанн Предтеча, только что покрестивший Спасителя, увидел Духа Божия и услышал голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Таким образом Бог показал, что он есть Пресвятая Троица. Бог-Отец говорил с

неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошел в виде голубя.

Это стало началом служения Христа. После благословения от ветхозаветной Церкви Спаситель удалился в пустыню, дабы в уединении, бодрствуя над собою, в молитвах и сорокадневном посте приготовиться для исполнения великого дела, ради которого Он и пришел на землю.

Христос был безгрешен, но он принял Крещение для того, чтобы собственным примером освятить обряд, который благодаря Его искупительным заслугам впоследствии получил значение таинства и сделался не только знаком покаяния и очищения, но и действительным очищением людей от первородного греха…».

Таинство крещения — это источник духовной жизни православных христиан, очищение их духа. В этот день все крещенные — именинники. Ибо отныне, по мнению Православной Церкви, дан им Ангел-Хранитель.

Праздник Крещения в народе называли водосвятием, т. к. накануне происходило

освящение воды в храмах, а в самый день праздника освящались и естественные

водоемы — реки и озера, для чего в них делалась прорубь — иордань (от названия

реки Иордан). Крещенская вода называется Православной Церковью великой агиасмой,

т. е. великой святыней. Она употребляется для окропления храмов и жилищ. Святую

воду пили, кропили ею весь дом и имущество; считалось, что это предохраняет от

различных напастей и дурного глаза. Как и раньше, так и сейчас находятся

смельчаки, которые купаются в проруби, т. к. верят, что купание в этот день

смывает все грехи, а простудиться в священной воде невозможно.

Крещенская вода называется Православной Церковью великой агиасмой,

т. е. великой святыней. Она употребляется для окропления храмов и жилищ. Святую

воду пили, кропили ею весь дом и имущество; считалось, что это предохраняет от

различных напастей и дурного глаза. Как и раньше, так и сейчас находятся

смельчаки, которые купаются в проруби, т. к. верят, что купание в этот день

смывает все грехи, а простудиться в священной воде невозможно.

21 января следили за ветром: подует с юга — посулит грозное лето. На Григория (23 января), конечно, свои поверья. Ежели на стога и скирды иней выпадет — лето предстоит сырое да холодное. 24-го: «Федосееве тепло — на раннюю весну пошло». Окольная молва не обошла и следующее число: «На Татьяну проглянет солнышко — к раннему прилету птиц». Снег на Татьяну — лето дождливое.

Заканчивает январь Афанасий-ломонос: «Афанасий да Кирило забирают за рыло».

Лютует зима, стужи поддает. «Афанасьевские морозы шуток шутить не любят», —

причитал предусмотрительный деревенский люд. А впереди морозы еще строже: «Это

не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а ты подожди Тимофея-полузимника (4

февраля), тимофеевских морозцев».

«Афанасьевские морозы шуток шутить не любят», —

причитал предусмотрительный деревенский люд. А впереди морозы еще строже: «Это

не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а ты подожди Тимофея-полузимника (4

февраля), тимофеевских морозцев».

Февраль – бокогрей. В давние-давние времена февраль замыкал год, поэтому прозывался он «сеченем». Называли его еще «межень» — календарная межа зимы и весны, «снежень» и «лютый» — от снегопадов и морозов, приходящихся на эту пору. И все-таки самое меткое прозвище февраля — «бокогрей»; на солнечной стороне сугрев заметен.

Народная молва гласит: «В феврале от воробья стена мокра», «Батюшка-февраль пришел, мужик зиму перерос», «Февраль-сечень — сечет зиму пополам», «Февраль — месяц лютый, спрашивает, как обутый».

Первого февраля, на Макарьев день, судили-рядили: коли погода ясная — весну

ожидали рано. Февральские приметы чаще всего обращены на предугадывание теплого

времени года. Вот и 2-е число отмечено тем же смыслом: «На Ефимия в полдень

солнце — к ранней весне». Ежели средь этого дня метель разыграется — вся Маслена

метельная.

Вот и 2-е число отмечено тем же смыслом: «На Ефимия в полдень

солнце — к ранней весне». Ежели средь этого дня метель разыграется — вся Маслена

метельная.

4 февраля — Тимофей-полузимник, ползимы прошло.

6 февраля — Аксинья-весноуказательница на дворе. «Какова Аксинья, такова и весна; на полузимницу ведро — весна красная».

10-го — Ефрем: ветер понесся — к сырому году. На четвертый день после Ефрема — Трифон, на него предсказателем оказывалось ночное небо: коли звездисто — к поздней весне.

15 февраля зима с весной встретилась. Проглянет солнышко сквозь наволочь —

первая встреча с весной прошла благополучно, а не увидят солнышка — ожидай

строгих власьевских морозов (24 февраля). «На Сретенье зима весну встречает,

заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотенья только потеет»,

«На Сретеньев день тепло льды опятнает», «На Сретенье кафтан с шубой

встретился», «На Сретенье цыган шубу продает» — гласят народные поверья. О весне

судили так: ежели на Сретенье установится оттепель, — весна ранняя и теплая,

коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и

дождливой весне. «Если на Сретенье снег через дорогу несет — весна поздняя и

холодная».

О весне

судили так: ежели на Сретенье установится оттепель, — весна ранняя и теплая,

коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и

дождливой весне. «Если на Сретенье снег через дорогу несет — весна поздняя и

холодная».

Сретенье Господне (15 февраля) – двунадесятый православный праздник в память о принесении Иисуса Христа Пресвятой Марией в храм Иерусалимский через сорок дней после рождения, в память о встрече (сретении) младенца Иисуса со старцем Симеоном и 82-летней пророчицей Анной.

Сретение — это встреча последних праведников Ветхого Завета Симеона и Анны с

Носителем Нового Завета, в лице которого уже встретилось Божество и

человечество. Сретение имеет также символическое значение языческого праздника

покаяния и очищения от всякой скверны. Его народные названия – «сретенье»,

«сретенские морозы», «сретенская оттепель», «громницы». С давних времен этот

день считался первой встречей весны. По старинному народному обычаю в России в

этот день выпекали из сдобного теста жаворонков, голубков, ласточек —

предвестников весны. На склоне дня деревенская детвора собиралась где-нибудь на

пригорке, за околицей, и начинала кликать солнышко, чтобы оно выглянуло «из-за

гор-горы».

По старинному народному обычаю в России в

этот день выпекали из сдобного теста жаворонков, голубков, ласточек —

предвестников весны. На склоне дня деревенская детвора собиралась где-нибудь на

пригорке, за околицей, и начинала кликать солнышко, чтобы оно выглянуло «из-за

гор-горы».

По народным приметам капель в Сретенье предвещает хороший урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев, поэтому в этот день садовники трясут деревья руками, чтобы были они с плодами.

17 февраля — студеный Николай. Ударяют морозы. К 23-му числу приурочено такое разнословье: «До Прохора старуха охала: «Ох, студно!» Пришел Прохор да Власий: «Никак скоро весна у нас».

В Древней Руси Власьев день посвящали Велесу — покровителю скота. Хотя последний языческий идол коровьего бога был повержен в Ростове-Ярославском еще в XII веке, как заступник стад

Завершается зима. В ознаменование победы сил света и тепла над силами холода

и устраивались всенародные масленичные гулянья. Масленица — самый раздольный и

веселый праздник. Божество зимы Морана уступает свое владычество Ладе,

олицетворяющей весну.

Масленица — самый раздольный и

веселый праздник. Божество зимы Морана уступает свое владычество Ладе,

олицетворяющей весну.

Целую неделю веселилась на радостях сельская и посадская Русь. На то она и широкая или, как еще говорили, «честная госпожа Масленица». Каждый день масленичной недели имел свое имя.

Понедельник называли «встреча». Рано утром гурьба ребятишек отправлялась вздымать снежные горки, поливать их водой и раскатывать. Кто играл Масленицу, увешанный вениками, с балалайкой, выставлялся в санях повыше. И пошла потеха! Санный поезд, переполненный нарядными девушками и парнями, трогался под перезвоны и песни. Так объезжали улицу за улицей.

Вторник называли «заигрыш». Начинались игрища. Толпы разнаряженных скоморохов веселили, потешали кто как мог, кто во что горазд.

Среда — «лакомка», за ней — «разгуляй-четверток». Вершина празднования

отмечалась взятием снежных городков. Деревенские молодцы выступали на осажденных

или осаждаемых. В баталиях по взятию снежных городков участвовали и пешие и

конные. Такая игра в войну доставляла нашим предкам особое удовольствие.

Деревенские молодцы выступали на осажденных

или осаждаемых. В баталиях по взятию снежных городков участвовали и пешие и

конные. Такая игра в войну доставляла нашим предкам особое удовольствие.

Пятница слыла под именем «тещиных вечеров»: зятья ходили в гости к тещам. В субботу — «золовкины посиделки». В этот день, как и в пятницу, было обыкновение навещать родных, находить веселье в кругу близких людей.

Воскресенье — «прощеный день». Прощались с Масленицей, с сытым празднованием. Просили у родных и знакомых прощения за нанесенные обиды: «Да не зайдет солнце во гневе нашем». И, высказав, что на душе лежало, принимались за песни да пляски. Праздник есть праздник.

Весенние православные праздники, народные приметы, обряды и обычаи

Задание для учащихся: Ознакомившись с текстом…

1. Приведите ещё примеры православных праздников данного времени года.

2. Приведите примеры народных примет и обычаев в вашей местности (в вашем регионе), связанные с природными явлениями данного времени года.

3. Объясните, как и почему меняется характер народных праздников и обычаев в каждом времени года

О весне народом сложены и погудки, и присловья, и песни. Но всего достовернее ее отображают приметы, вобравшие в себя погодные и хозяйственные наблюдения земледельца. Какой установится она, нынешняя весна? Это интересовало крестьянина в прошлом так же пристально, как и теперь. Ведь весна в значительной степени урожай строит. От ее начала и развития зависят все главнейшие полевые работы.

Как же наши деды характеризовали весну? Какие ее признаки они рассматривали

определяющими? На это отвечают приметы: Рано затает — долго не растает. Ранняя

весна ничего не стоит. Обнадейчива весна, да обманчива. Ранний прилет журавлей —

ранняя весна. Если дикие утки прилетели жирные — весна будет голодная, долгая.

Ранний излет пчел — к красной весне. Первый гром при северном ветре — холодная

весна, восточном — сухая и теплая; при западном — мокрая; при южном – теплая».

Если дикие утки прилетели жирные — весна будет голодная, долгая.

Ранний излет пчел — к красной весне. Первый гром при северном ветре — холодная

весна, восточном — сухая и теплая; при западном — мокрая; при южном – теплая».

Многие приметы научно не обоснованны, но вызывают интерес: «Из березы течет много сока — к дождливому лету. Когда береза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое; если ольха наперед — мокрое. Поздний расцвет рябины. — к долгой осени. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. Снег по весне тает на полночь (с северной стороны) от муравьиных куч — лето будет теплое и долгое, а коли на полдень (с южной стороны) — холодное и короткое» и многие другие.

Март – протальник. Первый месяц весны ещё обманчив. Не зря, знать, и пословица толкует: «Февраль воду подпустит, март подберет. Март зиму ломает, новому сезону дорожку торит».

О марте народная молва говорила так: «Март-позимье сшибает рог зиме. Раненько

март веснянку затягивает — ненадежное тепло. С марта пролетье, весна начинается

(пролетье — теплый сезон). Февраль силен метелью, а март — капелью. Февраль зиму

выдувает, а март ломает».

Раненько

март веснянку затягивает — ненадежное тепло. С марта пролетье, весна начинается

(пролетье — теплый сезон). Февраль силен метелью, а март — капелью. Февраль зиму

выдувает, а март ломает».

Месяц — зимобор открывает теплое время года, начинается подготовка к горячим полевым работам, прибавляются хлопоты в хозяйстве по прокорму скота и починке инвентаря.

Свое имя март получил от римлян, назвавших его в честь Марса — бога войны. Древнерусское название марта — сухий (по одной гипотезе – месяц с малым количеством осадков, по другой — сохнущий срубленный лес). При подсечной системе земледелия на Руси поля отвоевывали у леса: поваленные в феврале деревья после подсушки сжигали и на гарях — палах (вот откуда и произошло слово «поле»).

По народному численнику 6 марта — Тимофей-весновей, 12-го — Прокоп перезимний дорогу рушит, 13-го — Василий-капельник — с крыш каплет.

14-го — Евдокия (или Евдокея) — плющиха. Вокруг этого дня бытовало много

примет и присловий: «Пришли Евдокея — мужику затеи: соху точить, борону

чинить», «Авдотья — весновка весну сряжает», «Евдокия — замочи подол, под

порогом мокро», «Евдокия красна, и весна красна», «С Евдокии — плющихи первые

оттепели».

Вокруг этого дня бытовало много

примет и присловий: «Пришли Евдокея — мужику затеи: соху точить, борону

чинить», «Авдотья — весновка весну сряжает», «Евдокия — замочи подол, под

порогом мокро», «Евдокия красна, и весна красна», «С Евдокии — плющихи первые

оттепели».

Авдотьин день слыл летоуказателем: «Какова Евдокея, таково и лето», «На Евдокею погоже — все лето пригоже», «Отколе ветер с Евдокеи, оттуда и во все лето», «Смотри лето по Евдокеи: на Евдокею снег с дождем и теплый ветер — к мокрому лету, а мороз и северный ветер — к лету холодному».

За Евдокией следовал Федот: «На Федота занос — долго травы не будет». А через день – Герасим – грачевник. «Грач на горе — весна на дворе».

18 марта — Конон-огородник. Искусники гряд перебивают парниковый грунт, меняют гнилые парубни, замачивают семена для высева.

22 марта — Сороки — день равен ночи. На Сороки молодёжь водила хороводы,

распевала «сборные» песни. Их назначение — приглашать в хоровод. Ведь посиделки

кончились на Масленицу, и теперь хороводные игры способствуют и веселью и

встречам.

Их назначение — приглашать в хоровод. Ведь посиделки

кончились на Масленицу, и теперь хороводные игры способствуют и веселью и

встречам.

Апрель – снегогон. В начале апреля на Руси бытовали поверья: «Где в апреле река, там в июле лужица», «Февраль богат снегом, апрель — водой», «Апрельские ручьи землю будят». В это время старики предупреждали: «Апрель обманет, под май подведет», «Не ломай печи — еще апрель на дворе», «Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит; а мужик глядит: что-то будет?»

Древнерусское название апреля — березозол — означало: зол для берез. Встарь в эту пору, заготавливая соковицу — сладкий березовый сок. Кое-где апрель слыл за «цветень» — по времени распускания первых цветиков. Но чаще этот месяц называли снегогон.

Открывают народный календарь – численник апреля Дарьи — грязные «пролубницы»

или «обгадь проруби». С этого дня белили холсты: вытканное суровое полотно

стелили на снег. От промораживания и снеговой влаги оно умягчалось, становилось

носким и белее цветом.

От промораживания и снеговой влаги оно умягчалось, становилось

носким и белее цветом.

4 апреля — Василий-солнечник, Василий-парник, Василий — капельник — с крыш каплет.

7 апреля – Благовещенье. «На Благовещенье — весна зиму поборола», «Коли на Благовещенье снег на крышах лежит, так лежать ему до Егорья (6 мая) в поле», «Покров (14 октября) не лето, Благовещенье — не зима», «На Благовещенье гроза — к теплому лету».

9 апреля — день Матрены-настовицы. Срок прилета настовиц — чибисов. «Чибис прилетел, на хвосте воду принес». В этот день говорили, что «щука хвостом лед разбивает».

Слыла Матрена также «полурепницей». Огородникам пришло время отбирать

половину репы на семена. В старое время репа (после капусты) была одним из

основных продуктов питания русского крестьянина. Картофель на Руси стал

известен лишь с конца XVIII века, поэтому забота о семенах репы — это забота о

сытости.

14 апреля — «Марья — зажги снега, заиграй овражки».

Марья половодье начинает. Через четыре дня — Федул. «Пришел Федул, тепляк подул», «До Федула дует сиверок, с Федула — теплынью тянет», «На Федула растворяй оконницу» — гласили народные мудрости.

21 апреля — «Родивон — ледолом, ревучие воды». Первый выезд в поле: «На Родивона уставь соху, паши под овес». Мешкать некогда: «Весной час упустишь, годом не наверстаешь».

23 апреля: «На Руфа дорога рушится». А следующий день — Антипа-половода. Этому дню посвящены приметы: «Коли на Антипу воды не вскрылись, то лето плохим простоит», «Половодье Антипа в овражке топит». А еще день спустя — Василий Парийский. На Василия Парийского весна землю парит. В это время мужики любили говорить: «Антип воду льет на поймы, Василий земле пару поддает.

Запарил землю Василий — выверни оглобли, закинь сани на поветь». Пора пахать!

Пришёл долгожданный май – травень. Май — торжество весны зеленой. Примечали

старые люди: «Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа»,

«Зяблик рюмит — дождь будет», «Май — коню сена дай, а сам на печь полезай».

Май — торжество весны зеленой. Примечали

старые люди: «Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа»,

«Зяблик рюмит — дождь будет», «Май — коню сена дай, а сам на печь полезай».

Приходит первое тепло. Непродолжительный же возврат холодов обычно приходится на срок цветения черемухи, за что эти холодные дни и называют «черемухиными».

Подходит первый майский народный день: 6мая – Егорий – тёплый. «Пришел Егорий, и весне не уйти», «Егорий храбрый зиме ворог лютый», «Егорий землю отмыкает», «Егорий на порог весну приволок», «Егорий весну начинает, Илья (2 августа) лето кончает» — глосят народные поверья об этом дне.

8 мая – Марков день. «На Марка небо ярко, бабам в избе жарко». 13 мая –

Яков день. «Теплый вечер и звездная, тихая ночь на Якова — к ведренному, сухому

лету». На другой день — Еремей-запрягальник, яремник. «На Еремея погоже — уборка

хороша», «На Еремея непогода — всю зиму промаешься», «Сей неделю после Егорья (6

мая) да другую после Еремея» — поучительно звучат народные приметы.

18 мая — Арина-рассадница. Капусту рассаживают на гряды. 19 мая — Иов — горошник, огуречник, россенник. «Иов — россенник росы распутал». В мелкие бороздки сеют обросшие семена огурцов, поливают посев прудовой или стоялой колодезной водой.

А вот и 22-е мая — Николыцина. Важнейшая аграрная дата для дореволюционной Руси. «Овес и пшеницу сей: ранние — с Николина дня, поздние — с Пахомиева». Через день после Николы — Мокей. Этому дню тоже отводились свои приметы: «В день Мокея мокро — все лето таково», «Коли на Мокея туманно и багряный восход солнца, а днем дождь — к мокрому, грозному лету».

26 мая — Лукерья-комарница: появляются комары». За Сидором (17 мая) — Пахом. «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое», — поговаривали на Руси об этом дне. Приближается лето…

Вознесение Господне Православная Церковь празднует в четверг шестой седмицы,

на сороковой день после Воскресения Иисуса Христа (Пасхи). Так как день Пасхи

ежегодно меняется, то и дата, т.е. число и месяц, праздника Вознесения ежегодно

разные. Это один из больших (двунадесятых) праздников. На 40-й день после

воскресения Иисус Христос вывел учеников из Иерусалима на гору Елеонскую.

Подняв руки, благословил их, а затем стал отделяться от земли и в их глазах

подниматься в небо. Иисус Христос «вознесся в небо», окончательно завершив свое

служение Спасителя – Мессии на земле.

Так как день Пасхи

ежегодно меняется, то и дата, т.е. число и месяц, праздника Вознесения ежегодно

разные. Это один из больших (двунадесятых) праздников. На 40-й день после

воскресения Иисус Христос вывел учеников из Иерусалима на гору Елеонскую.

Подняв руки, благословил их, а затем стал отделяться от земли и в их глазах

подниматься в небо. Иисус Христос «вознесся в небо», окончательно завершив свое

служение Спасителя – Мессии на земле.

По традиции на Вознесение пекут пироги с зеленым луком и непременно

символические лесенки (удлиненной формы хлеб, булки, пироги, кулебяки с

украшениями из теста в виде надрезов, поперечинок, перекладинок, как бы

лестничных ступенек). Они так и назывались — лесенками, лествицами, лестничками.

Во многих местах эти лестнички делались с семью перекладинками, что знаменовало

семь небес. Их пекли для того, чтобы Христу было легче подниматься в небо. В

день Вознесения красят яйца, как и на Пасху.

По народной традиции в праздник Вознесения ходили в поле, в рожь (или лен) с лесенками есть яичницу. Бросали вверх лесенки, ложки и крашенные яйца, чтобы новый урожай тянулся ввысь.

Лето в православном народном календаре – численнике

Задание для учащихся: Ознакомившись с текстом…

1. Приведите ещё примеры летних православных праздников.

2. Приведите примеры народных примет и обычаев в вашей местности (в вашем регионе), связанные с природными явлениями данного времени года.

Переход от звонкого красавца мая в жарник — июнь едва заметен. Тепло полностью вступило в свои права…

«Не жди лета долгого, а жди теплого», — говорят старые люди. Самая знаменательная примета этих дней — свет. По народному календарю: «С Петра — поворота (25 июня) солнце поворачивает на зиму, а лето на жары».

«Лето крестьянину — мать и отец, — любили говорить старые люди. — Летний день

год кормит. Летний день за зимнюю неделю». В летнюю пору широк круг деятельности

земледельца: вырывать сорняки, окучивать картофель, косить сено, поливать

овощи, в страду — уборка хлебов. А работы все прибавляется: «Всем лето хорошо,

да макушка тяжела», «Плясала б баба, плясала, да макушка лета настала».

— Летний день

год кормит. Летний день за зимнюю неделю». В летнюю пору широк круг деятельности

земледельца: вырывать сорняки, окучивать картофель, косить сено, поливать

овощи, в страду — уборка хлебов. А работы все прибавляется: «Всем лето хорошо,

да макушка тяжела», «Плясала б баба, плясала, да макушка лета настала».

Приметы лета на каждом шагу. Наступил июнь – хлеборост. В поле, как и в лугах: «Июнь — скопидом, урожай копит на целый год». Тяжел был этот месяц для русского крестьянина – малоземельца. «Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту».

Последний весенний праздник — Вознесенье справляли на сороковой день после Пасхи. С этого дня весна на отдых просится, уступая дорогу лету. «И рада бы весна на Руси вековать вековушкою, а придет Вознесеньев день, прокукует кукушкою, соловьем зальется, к лету за пазуху уберется», — лирично поговаривали крестьяне.

На Вознесеньев день в ходу было и «вождение колоска» — старинный русский

обряд. «С Вознесеньева дня, -поговаривали на Руси, — весна потом умывается,

честному Семику кланяется, на Троицу-богородицу из-под белой ручки глядит».

«С Вознесеньева дня, -поговаривали на Руси, — весна потом умывается,

честному Семику кланяется, на Троицу-богородицу из-под белой ручки глядит».

На «зеленой неделе» справляли Семик — девичий праздник. Называли Семик — честной, подобно Масленице, это один из наиболее почитаемых народных праздников. В стародавнюю пору Семик посвящали Перуну — самому грозному языческому богу. Перун не только держатель гроз и молний, но и обладатель животворных сил — одевает леса листьями, а луга — муравою. На Семик особая честь воздавалась березе. Она у древних славян считалась священным деревом, олицетворяла богиню Ладу.

На Семик одна из деревенских забав — гонять русалок. По поверьям, русалки в

этот день наиболее коварны: несдобровать тому, кто поддается их чарам, —

защекочут. До самого Петрова дня продолжаются проказы русалок, которые, по

воззрениям славян, являются душами умерших насильственной смертью. Выгоняла

русалок из деревень, разумеется, молодежь.

Церковь долго, но тщетно старалась отвратить людей от семицких забав, повелевая на «зеленой неделе» почитать убогих и калек. Вместо смеха заставляли лить слезы.

На пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, празднуется День Святой Троицы (Пятидесятница), один из великих двунадесятых православных праздников. Согласно Библии утром пятидесятого дня после Христова Воскресения все ученики Христа были вместе. Вдруг раздался шум с неба, как от сильного ветра. Им явились огненные, разделяющиеся языки и стали парить над их головами по одному на каждом.. Все они исполнились Духа Святого и начали говорить на всех языках, могли проповедовать учение Христа среди всех народов. В день пятидесятницы Апостолы получили силу свыше и начали проповедовать и свидетельствовать об Иисусе Христе.

В этот день тысячи паломников под влиянием их пророчеств приняли крещение.

Пятидесятница стала днем рождения Церкви.

На Руси праздник Троицы связывался с проводами весны и встречей лета, этот день называют «зелеными святками». На Троицин день украшают храм и жилища ветвями, душистой травой и цветами, чтобы в него сошел Святой Дух, и снова красят яйца, как к Пасхальной неделе.

В старину на Руси в Троицу девушки и женщины устраивали похороны березы,

«русалки», «кукушки». Сломанную ветку или особую траву, называемую «кукушей»,

наряжали, а затем закапывали под песню, как правило, на огороде. Русалок,

которые, по народному поверью, способствуют урожаю, хоронили в виде кукол. Так

как русалки существа вредоносные, то их старались «умягчить» развешиванием

холстов по деревьям и кустарникам. Все эти похороны имели магический смысл:

передать весеннюю силу растительности и новому урожаю. В Троицын день девушки

шли в лес и спрашивали у кукушки, скоро ли им замуж идти. Сколько раз прокукует

птица столько и ждать девице своего суженого — ряженого. Иногда девушки плели

венки и по ним гадали — бросали в воду, а чей венок быстрее пристанет к берегу,

та останется в девках, а какой у плывет — значит, надо приданное укладывать.

Иногда девушки плели

венки и по ним гадали — бросали в воду, а чей венок быстрее пристанет к берегу,

та останется в девках, а какой у плывет — значит, надо приданное укладывать.

Троица — завершающий день семицких гуляний.

Следующий за Троицей понедельник — Духов день. «С Духова дня не с одного неба — из-под земли тепло идет», — примечалось в старой деревне. 2 июня — Фалалей-огуречник, 3 июня — Олены — ранние льны и поздние овсы; 7-го — медвяные росы — сладкие выделения тлей и червецов, питающихся соками растений. А четыре дня спустя – Федосья — колосяница: хлеб колосится.

После 12 июня, когда сажали бобы, — Еремей -распрягальник, Еремей — опусти сетево. 21 июня — «Стратилат — грозами богат».

22 июня – Кирилов день. «На Кирилу отдает земля солнышку всю свою силу».

Затем приходит 25 июня — день солнцеворота: «Солнце с Петра-поворота укорачивает

ход, а месяц идет на прибыль». Выпадают большие росы.

26 июня — «Акулина — задери хвосты». Это странное название связано с летней жарой, мошкарой и комарами Скоту приходилось постоянно хвостами сгонять мошкару и комаров с себя. Скот тощает, сбавляет удои.

С Тихона (29 июня) солнце идет тише и птицы стихают. На Мануила (30 июня) солнце застаивается.

Наступает июль – страдник — благодатная пора спелого хлеба, овощей, ягод и раннего картофеля. Сенокос, начало косовицы хлебов, подготовка озимого клина — во всем надо успеть сельским жителям, не упустить срок.

Июлю посвящались следующие приметы: «В июле на дворе пусто, да в поле

густо», «Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам пробежал», «В

июле хоть разденься, а легче нет». Проливные дожди характерны для этого летнего

месяца: «Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню», «Гром гремит

долго и не резко — к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно — будет

ясно».

Июль раньше называли «серпень» — от зажина ржи, «липец» — по цветению липы, «грозник» — от частых гроз. Закрепились за ним и чисто сельскохозяйственные именования «сенозарник» и «страдник» — от времени неотложных работ по сбору урожая.

В народном календаре — численнике в первой июльской пятидневке приметно лишь 3 июля – Мефодий. «На Мефодия дождь, будет идти сорок дней», — утверждали суеверы. 6 июля — Аграфена-купальница. «Просите, дети, дождя до Ивана Купалы (7 июля), а после Ивана я и сам упрошу» — так полушутливо-полусерьезно поговаривали мужики.

В ночь под Ивана Купалу, согласно народным (полуязыческим) сказаниям Руси,

Украины и Белоруссии, совершаются самые невероятные чудеса: раскрывается в

заветном уголке леса жар-цвет папоротника; показывается волшебная разрыв-трава,

помогающая находить клады; балагурят напоследок русалки, потом их уж не будет. В

Иванову ночь затевались купальские игрища. Молодые девушки и парни в праздничном

убранстве сходились за селом на гульбище. Девушки перед этим парились в бане

свежими вениками из березовых веток и целебных трав. Возле срубленной ивы