История: Наука и техника: Lenta.ru

Была ли неизбежна российская революция 1917 года? Определила ли она начало гражданской войны? На эти и другие вопросы в рамках прошедшей в кафе «Март» дискуссии «Реформы и революции», организованной Фондом Егора Гайдара и Европейским университетом в Санкт-Петербурге, ответил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. «Лента.ру» записала основные тезисы его выступления.

Фактор Первой мировой

В год столетия Российской революции 1917 года вновь разгораются ожесточенные споры о ее причинах и последствиях. Была она случайной или неизбежной? Как на события 1917 года повлияла Первая мировая война? Отвечающих на эти вопросы я разделяю на три группы: оптимистов, пессимистов и идиотов. Идиоты говорят, что в России было все хорошо и замечательно, а погубил ее какой-то заговор. Конечно, разные заговоры действительно были, но серьезные историки не считают, что российская революция была результатом чьего-то злого умысла.

Оптимисты говорят, что Россия была обречена на революцию с началом Первой мировой войны. Они полагают, что если бы наша страна дотянула до ее окончания и оказалась бы в стане победителей, то это решило бы многие ее проблемы. Но мы теперь знаем, что не только для побежденных, но и для победителей завершение Первой мировой войны стало большим испытанием.

Борис Колоницкий

Взять, например, Италию, которую тогда называли «побежденным в лагере победителей». Сначала там было большое наступление левых, и страна была на грани революции, но потом она вышла из послевоенного социально-политического кризиса, установив в 1922 году фашистскую диктатуру. Или Великобритания — страна, которая, казалось бы, только выиграла от окончания Первой мировой войны.

Но вот перечень событий, которые тогда серьезно потрясли Британскую империю: кризисы в Индии и Египте, поражение английских колониальных войск в Афганистане, вынужденное признание независимости Ирландии. Почему же оптимисты считают, что Россия, страна с гораздо более значительным набором проблем и с гораздо большими сложностями, успешно пережила бы окончание Первой мировой войны?

Теперь что касается пессимистов, к которым я отношу и себя. Революция в России начала XX века была неизбежна, и дело даже не в Первой мировой войне, от участия в которой наша страна никак не могла уклониться в силу сложного геополитического положения и настроя политической элиты.

Революция в России начала XX века была неизбежна, и дело даже не в Первой мировой войне, от участия в которой наша страна никак не могла уклониться в силу сложного геополитического положения и настроя политической элиты.

Давайте представим гипотетическую ситуацию, что Россия по невероятно счастливому стечению обстоятельств избежала бы этой войны. Существует наглядный исторический пример, показывающий, что ее в любом случае ожидали бы серьезные потрясения. Вообразим страну, которая давно пытается стать конституционной монархией, где до сих пор большое значение имеют двор и военная элита. В этой стране остро стоит аграрный вопрос, и миллионы крестьян считают, что только раздел крупных имений может сделать их счастливыми. Помимо этого существуют национальный и колониальный вопросы, есть молодой агрессивный рабочий класс, болезненно проходит процесс секуляризации и имеется мощное антиклерикальное и атеистическое движение.

Очень напоминает Россию, не так ли? Но я сейчас говорил об Испании, которая в Первой мировой войне не участвовала, а наоборот — благодаря военным заказам только выиграла от нее. Несмотря на это Испания не смогла избежать революции 1931 года, после которой сорвалась в гражданскую войну 1936-1939 годов, одну из самых кровавых гражданских войн в истории Европы.

Несмотря на это Испания не смогла избежать революции 1931 года, после которой сорвалась в гражданскую войну 1936-1939 годов, одну из самых кровавых гражданских войн в истории Европы.

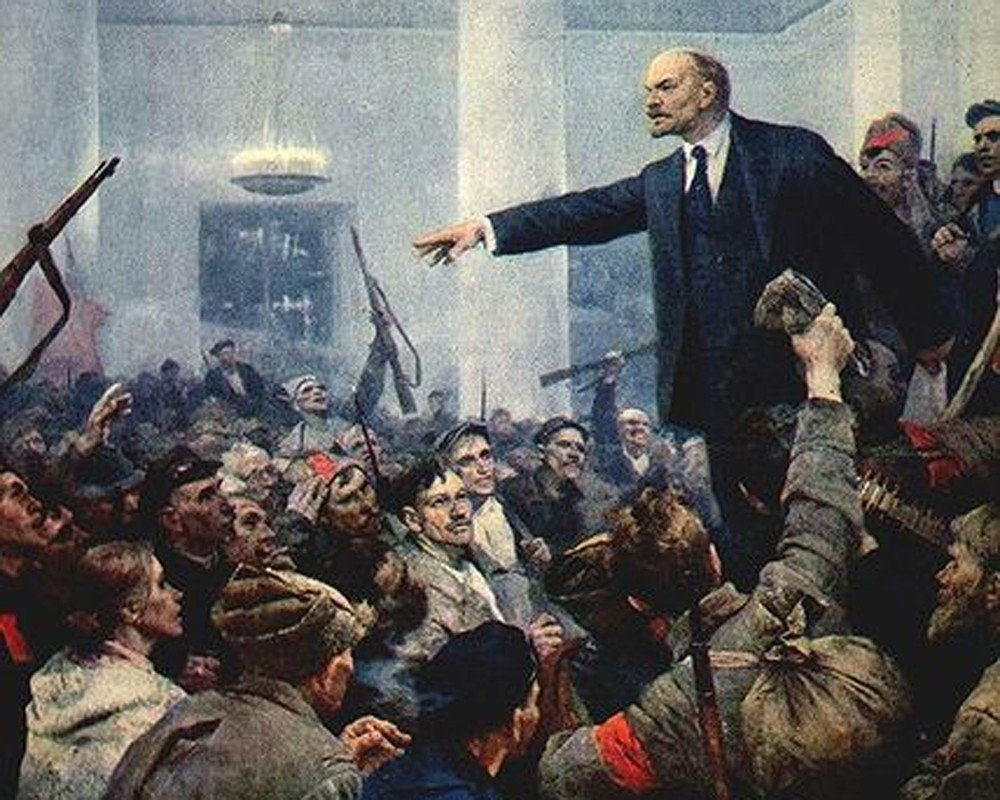

Иосиф Сталин и Владимир Ленин руководят действиями пролетариата в 1917 году

Изображение: Hulton Archive / Getty Images

Мировой вал революций

Из этого сравнения хорошо видно, что события русской революции нельзя рассматривать вне мирового контекста. Международная обстановка накануне Первой мировой нам кажется спокойной. Но что было на самом деле? В 1905 году происходит конституционная революция в Персии, в 1908 году — революция в Османской империи, в 1910 году — революция в Португалии, в 1911 году — революция в Китае. Революция в Португалии, после которой страна стала республикой, вызвала огромный энтузиазм у республиканцев и антиклерикалов всей Европы. А еще была мексиканская революция 1910-1917 годов. Мексика, может быть, слишком далеко, но революции в Османской империи, в Персии и в Китае происходили совсем рядом с границами России. Иногда одни и те же люди участвовали в революциях в Персии, в Турции и в России.

Иногда одни и те же люди участвовали в революциях в Персии, в Турции и в России.

Мы говорим, что революцию породила Первая мировая война. Но ведь революция в Турции породила глубокий кризис в Османской империи, на фоне которого разгорелась итало-турецкая война 1911-1912 годов. Прямым следствием этой войны стала Первая Балканская война 1912-1913 годов и Вторая Балканская война 1913 года, подготовившие условия для Первой мировой войны. На самом деле иногда войны порождают революции, а иногда революции порождают войны. В начале XX века в мире был целый комплекс революций и войн, и российская революция была составной частью этого глобального процесса.

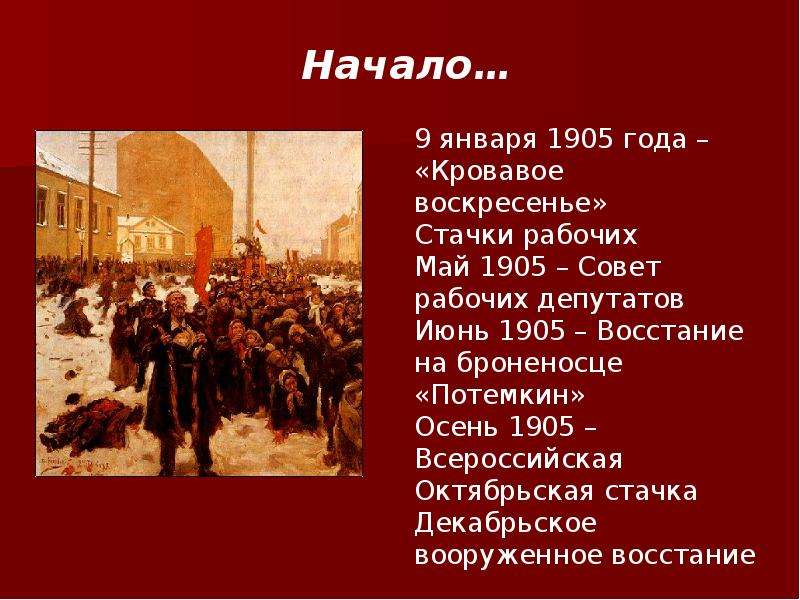

Мы воспринимаем промежуток времени с 1905-го по 1914 год в России как исключительно мирный период. Вроде бы все хорошо: заседает Государственная Дума, постепенно растет грамотность населения, идут процессы урбанизации, осуществляется модернизация. Но в результате всего этого появляется молодой агрессивный рабочий класс, и накануне Первой мировой войны всю страну сотрясают забастовки, особенно в Петербурге, где на улицах разворачивается самая настоящая маленькая гражданская война.

Российские солдаты бегут под натиском немецких войск, Первая мировая война

Фото: marxists.org

«Россия была полицейским государством»

Можно ли было предотвратить надвигающуюся революцию своевременным проведением реформ? Я считаю, что очень важен политический выбор момента реформирования. Когда начинается политический кризис, затевать реформы иногда очень опасно. И хотя при этом иногда невозможно ничего другого делать, при их проведении требуется особенная саперская тщательность.

Любые реформы начинаются и проходят при наличии какой-то коалиции реформ или вектора реформационного воздействия, требуют квалифицированной экспертизы. Важно создавать действующую коалицию реформы, которая работала бы и по ее лоббированию, и по ее практическому осуществлению. Процесс лоббирования коалиции реформы проходит не всегда просто и очень часто сопровождается конфликтами, иногда довольно жесткими.

Я сейчас много размышляю над проблемой культуры конфликта, которая может быть очень разной. Дореволюционная Россия в значительной степени была полицейским государством, но при этом имела недостаточное количество полицейских. Квалифицированная полиция — это дорогое дело.

Дореволюционная Россия в значительной степени была полицейским государством, но при этом имела недостаточное количество полицейских. Квалифицированная полиция — это дорогое дело.

Как выходили из ситуации? Во-первых, привлекали население для исполнения полицейских функций: разные сотские, десятские и другие прообразы советских добровольных народных дружин. Во-вторых, в России для решения полицейских задач часто использовались вооруженные силы, в первую очередь казаки, но иногда и пехота. Но войска, если их применяют для выполнения полицейских задач, делают то, чему они обучены — то есть стреляют и убивают.

Поэтому в России политические конфликты часто проходили в виде маленьких гражданских войн. Подобная особенность отечественной политической культуры слабо способствует формированию благоприятного политико-культурного фона для проведения реформ, преодоления кризисов.

Ленин и кирпич

Мне трудно представить, чтобы Россия смогла пройти этот период своей истории спокойно, без революционных потрясений. Другое дело, что можно было вполне обойтись без Гражданской войны, тем более такой кровавой и ожесточенной. По опыту мировой истории мы знаем, что революции часто сопровождаются интервенциями и еще чаще скатываются в гражданские войны.

Другое дело, что можно было вполне обойтись без Гражданской войны, тем более такой кровавой и ожесточенной. По опыту мировой истории мы знаем, что революции часто сопровождаются интервенциями и еще чаще скатываются в гражданские войны.

Один из ключевых вопросов для России после февраля 1917 года состоял в том, удастся ли избежать гражданской войны. Например, в 1918 году революция случилась в Германии. После этого чего там только не было: Баварская советская республика в 1919-м, Капповский путч в 1920-м, «Красный октябрь» и пивной путч в 1923 году. То есть в Германии периодически вспыхивали локальные гражданские войны, иногда с применением артиллерии, бронетехники и авиации, но большой гражданской войны там все-таки удалось избежать.

Художественное представление событий Кровавого воскресенья

Изображение: Public Domain / Wikimedia

Это произошло благодаря взаимодействию социал-демократов и профсоюзников с одной стороны и генералов — с другой стороны. Лично они друг друга не терпели, но какой-то опыт сотрудничества в годы Первой мировой войны у них был. И, несмотря на периодически возникающие трудности, это сотрудничество прошло испытание временем.

И, несмотря на периодически возникающие трудности, это сотрудничество прошло испытание временем.

В России, как мы знаем, подобная коалиция была уничтожена после неудачи так называемого выступления Корнилова. Дело, конечно, было не только в особенностях личных взаимоотношений Керенского и Корнилова, не в тщеславии и зависти одного и диктаторских амбициях другого. Проблема была глубже.

Федор Степун — известный русский философ, волею судьбы ставший начальником политуправления Военного министерства Временного правительства — всю эту ситуацию наблюдал своими глазами и описывал противостояние Керенского и Корнилова как конфликт двух социальных и культурных групп: интеллигенции и офицерства. Никак не могли они сработаться: слишком презирали своих оппонентов, слишком нетерпимы были к ним. После краха «корниловщины» гражданская война стала неизбежной, поскольку очень сложная и неустойчивая коалиция генералов, прогрессивных промышленников с одной стороны и умеренных социалистов с другой стороны была необратимо разрушена.

Я когда-то уже писал, что если бы Ленину в начале октября 1917 году упал на голову кирпич, а Троцкого бы переехал трамвай, гражданская война все равно бы произошла. После Февральской революции конфликт между Петроградским советом и Временным правительством тлел и без Ленина с Троцким — он был просто запрограммирован ходом революционных событий.

Конечно, совсем исключать фактор влияния большевистских лидеров на ход событий было бы неправильно, но в конце 1917 года длительное противостояние Временного правительства и Петроградского совета должно было как-то разрешиться. Так получилось, что гражданская война разразилась после Октябрьского переворота, но я глубоко убежден, что она случилась бы и без него.

Когда отмечали День Октябрьской революции

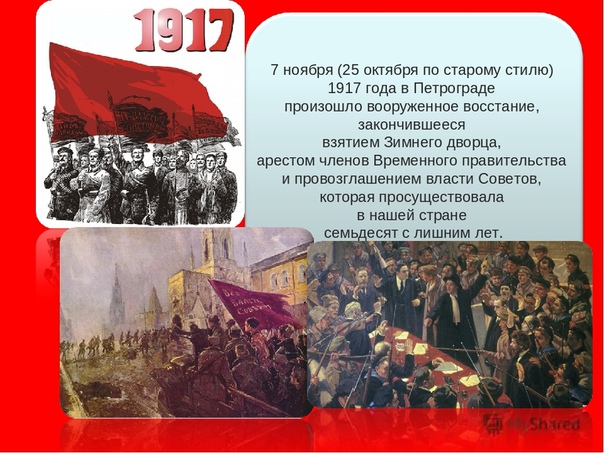

Событие, которое вошло в мировую историю как Октябрьская революция 1917 года, случилось 103 года назад. Тогда власть в России перешла от Временного правительства к большевикам во главе с Владимиром Лениным.

По юлианскому календарю революция произошла 25 октября 1917 года, но из-за того, что уже в феврале 1918-го на территории советской России был введён григорианский календарь, уже первая годовщина отмечалась 7 ноября.

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в столичном Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал холостой выстрел с крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец.

Временное правительство было свергнуто. Его заменило новое, сформированное на II съезде Советов. В него вошли только большевики и левые эсеры.Именно Октябрьская революция дала главные завоевания трудовому народу на планете, убеждён глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«В 10:00 на Красной площади мы возложим цветы, и по всей стране, от Камчатки до Калининграда, наши делегации возложат цветы, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарных норм… А в 12:00 мы проведём торжественную линейку-перекличку «Октябрь шагает по планете», доложим и расскажем о наших делах, о наших трудовых победах. Нам есть, чем отчитаться перед Октябрём, есть и прекрасные трудовые подвиги наших лучших предприятий, и великолепные спортивные достижения», — подчеркнул лидер коммунистов.

По мнению главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, величие Октябрьской революции вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению.

Читайте также:

• День 7 ноября в истории • С чего началось «стахановское движение» • Когда в СССР появилось заочное высшее образование

«Россия в октябре 1917 года показала всему миру, что возможен новый путь развития, и мощный толчок развитию экономики и политической системы многих стран дала именно она.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее оценивал события октября 1917 года как «политическое ДТП с миллионами погибших»: «Седьмое ноября мы отмечали много лет, но не как праздник должны мы отмечать. Гражданские войны и перевороты не являются праздником».

Значение Октябрьской революции 1917 года — Клуб «Валдай»

В начале XX века социал-демократы полагали, что царский политический режим и крестьянская сельскохозяйственная экономика не имеют под собой капиталистической экономической базы, на основе которой может возникнуть социализм.

Ленин придерживался иной точки зрения. Он видел в России слабое звено империалистической капиталистической системы. Империализм «есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрёл выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами»[1]. В результате неравномерного развития капитализма в России существовала слабая буржуазия и эксплуатируемые классы промышленных рабочих и безземельного крестьянства.

Влияние Первой мировой войны на логику мышления Ленина

В понимании Ленина Первая мировая война не только дестабилизировала капитализм экономически и политически, но и способствовала изменению политического сознания западноевропейского рабочего класса. Власть в России могла оказаться в руках социал-демократической партии, однако Ленин настаивал на том, что это послужит искрой для «.

То, что этого не произошло, имело важные последствия для будущего СССР и всей мировой политики. Отсутствие такого решающего фактора, как революция в Европе, сбило с толку социалистическое движение, что ощущается до сих пор. Послеоктябрьский большевистский режим унаследовал системные изъяны, обусловленные переходом общества от феодализма к капитализму и экономическим коллапсом в связи с войной 1914 года. Кроме того, Советская Россия столкнулась с иностранной интервенцией и гражданской войной.

Ограничения на революцию

Культурное и политическое наследие царской России, уже проявившееся в ленинской теории партии, оказало большое влияние на политику большевиков. Имелись критически важные естественные условия, которые не позволяли лидерам проводить соответствующую политику, а именно огромная территория, суровый климат и ограниченные экономические ресурсы. Социальную базу советской власти составляли немногочисленная интеллигенция и малообразованный в своей массе городской пролетариат. Низкая грамотность создавала проблемы коммуникации, усугубляемые плохой инфраструктурой, в частности отсутствием дорог и телефонных линий связи. Без сопряжения с революцией в Европе Россия экономически, политически и культурно не была готова к социалистической революции.

Имелись критически важные естественные условия, которые не позволяли лидерам проводить соответствующую политику, а именно огромная территория, суровый климат и ограниченные экономические ресурсы. Социальную базу советской власти составляли немногочисленная интеллигенция и малообразованный в своей массе городской пролетариат. Низкая грамотность создавала проблемы коммуникации, усугубляемые плохой инфраструктурой, в частности отсутствием дорог и телефонных линий связи. Без сопряжения с революцией в Европе Россия экономически, политически и культурно не была готова к социалистической революции.

Более того, вносили разлад ряд факторов, обусловленных самой революцией. Революции происходят там, где в условиях нестабильности постепенные изменения либо невозможны, либо нежелательны. Послереволюционные годы были похожи на годы после Французской революции, омрачённые внутренней войной и репрессиями. Две крупные политические силы противостояли большевикам и оказали упорное сопротивление установлению социалистического режима.

Во-вторых, вооружённая интервенция Америки, Британской империи и Японии стала иллюстрацией того, как западные державы стремились обратить вспять завоевания Октября. Западные государственные деятели предвидели советскую угрозу и мобилизовали войска и общественное мнение против большевистских порядков. Участники Парижской мирной конференции, созванной в 1919 году державами-победителями (большевистское правительство России не было представлено), рассмотрели способы вмешательства западноевропейских государств в дела новой республики.

«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», − отмечал ранее Энгельс. Призрак, однако, материализовался в государственную власть только в тех частях бывшей Российской империи, которые находились под большевистским правлением.

Большевистское руководство столкнулось с многочисленными проблемами: царское наследие империи против социалистического интернационализма; примирение социализма с национализмом; удержание большевистской власти перед лицом враждебно настроенных иностранных держав; надежда на то, что социалистический политический порядок может быть построен в обществе, выходящем из феодализма. В ходе решения этих проблем руководители страны заняли политически реалистичную позицию, адаптировав социалистические предпосылки к геополитической и экономической реальности. Большевистскому руководству следует отдать должное за исключительную смелость и умение удерживать политическую власть.

Наследие царских времён

После революции 1917 года советская политика развивалась с учётом наследия царской России. Столкнувшись с отсталостью, доставшейся от царского режима, а также продолжающейся конфронтацией с западными державами, коммунистическое руководство приступило к индустриализации и модернизации. В основу экономики был положен план, централизованный контроль и управление, а не рыночные механизмы. Цель состояла в создании коммунистического общества под руководством Коммунистической партии. В Советской России традиционно превалировал коллективизм и стремление личности к интеграции в общество, а не индивидуализм, присущий саморегулируемому гражданскому обществу. Большевистский режим расширил государственную собственность и контроль по направлениям, проложенным царской администрацией.

В основу экономики был положен план, централизованный контроль и управление, а не рыночные механизмы. Цель состояла в создании коммунистического общества под руководством Коммунистической партии. В Советской России традиционно превалировал коллективизм и стремление личности к интеграции в общество, а не индивидуализм, присущий саморегулируемому гражданскому обществу. Большевистский режим расширил государственную собственность и контроль по направлениям, проложенным царской администрацией.

Марксизм, возникший как критика буржуазного общества, превратился в марксизм-ленинизм − идеологию развития, которая обеспечила интеллектуальное обоснование экономических и политических действий, предпринятых впоследствии Сталиным. Государственный социализм, возникший между двумя мировыми войнами, стал последовательной альтернативой индустриализации, основанной на капиталистическом рынке и частной собственности.

Споры в отношении характера социалистических государств в послереволюционный период

Характер и значение того, что последовало за укреплением большевистской власти в Советском Союзе, а затем и в социалистических государствах, вызывает споры не только на Западе, но и в бывших социалистических странах. Октябрьская революция воспринимается с трёх разных и противоречивых точек зрения, которые не исключают друг друга.

Октябрьская революция воспринимается с трёх разных и противоречивых точек зрения, которые не исключают друг друга.

Во-первых, существуют эксперты, подчёркивающие экономические, социальные и культурные успехи. Некоторые настаивают на том, что СССР находился на начальной стадии социализма, в то время как другие называют созданное общество индустриальным с элементами социализма.

Во-вторых, есть критики, отвергающие большевистский режим в силу диктаторского и репрессивного характера правления. Эта группа подчёркивает отсутствие представительной демократии и контроля над государственной властью. Они ссылаются на репрессии, начавшиеся с подавления Кронштадтского восстания, убийство Николая II, уничтожение крестьянства во время коллективизации и сталинский террор. Эти ранние семена антикоммунизма позже проросли в продвигаемую США идеологию тоталитаризма.

Третий подход определяется геополитикой. Со стороны СССР, это представление о капиталистическом окружении и военной агрессии, первым проявлением которых была военная интервенция в годы Гражданской войны. На Западе также не приемлют идеологию международного коммунизма. Существовавшие опасения подпитывались высказываниями Ленина в работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», полагавшего, что большевистская октябрьская революция станет образцом для других стран и ускорит победу пролетариата в капиталистических странах.

На Западе также не приемлют идеологию международного коммунизма. Существовавшие опасения подпитывались высказываниями Ленина в работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», полагавшего, что большевистская октябрьская революция станет образцом для других стран и ускорит победу пролетариата в капиталистических странах.

Критических взглядов придерживались не только верхи, осуждавшие и клеймившие социалистические государства как тоталитарные, но и западные социалисты, которые считали, что коммунистическое руководство построило государственный капитализм с сопутствующими ему формами эксплуатации.

Критерии для оценки Октябрьской революции

Каким образом мы можем оценить последствия Октябрьской революции? Основной вопрос, на который следует найти ответ, состоит в следующем: смогли бы социалистические республики, а затем и Советский Союз, перейти на экономическую и политическую ступень развития, которая бы качественно превосходила капитализм, или, по крайней мере, была совершеннее его в определённых областях. Я бы предложил шесть основных направлений для оценки Октябрьской революции.

Я бы предложил шесть основных направлений для оценки Октябрьской революции.

Во-первых, утверждается, что иерархическая политико-экономическая координация является эффективной альтернативой индивидуалистической рыночной конкуренции. Эта цель была подтверждена опытом советского блока. Современные общества могут успешно функционировать на основе рационального планирования без частной собственности и прибыли. Однако система планирования теряла эффективность по мере развития и усложнения экономики. Несмотря на это, Советский Союз сократил отставание от западных государств. Кроме того, важным недостатком является то, что на Западе удовлетворённость потребителя была значительно выше, нежели в социалистических странах.

Во-вторых, есть мнение, что отмена классов является необходимым условием для плановой социалистической экономики. Общества советского типа были действительно бесклассовыми, и, в марксистском смысле, экономическая эксплуатация была упразднена. Однако такая бесклассовость не была достаточным условием для отмены неравенства в осуществлении экономической и политической власти. Унаследованные с царских времён патриархальные отношения и бюрократический контроль остались без изменений.

Однако такая бесклассовость не была достаточным условием для отмены неравенства в осуществлении экономической и политической власти. Унаследованные с царских времён патриархальные отношения и бюрократический контроль остались без изменений.

В-третьих, утверждается, что Октябрьская революция укрепила демократию. Здесь были достигнуты значительные успехи в расширении участия граждан в жизни общества, а политическое руководство добилось успехов в обеспечении равенства в доходах и социальных условиях. Однако в политическом отношении бюрократический контроль принимал форму административной власти, принадлежащей не экономическим классам, а элите, которая контролировала экономические и политические ресурсы. В рамках системы не удалось реализовать потенциал политической культуры, которая предусматривала более широкое участие масс.

В-четвёртых, Октябрь способствовал установлению социального равенства. В этом отношении все страны государственного социализма способствовали обеспечению реального равенства условий в отличие от стремления к равенству возможностей в условиях западной социал-демократии. Значительно уменьшилась разница в уровнях доходов. Тенденции выравнивания видны в перераспределении долей в национальном доходе. Как показано ниже[3], 1 процент самых богатых людей обладал 18 процентами национального дохода в 1905 году, а с 1927 года эта доля упала до 4−6 процентов. За это время аналогичный показатель в США составлял в среднем около 22 процентов.

Значительно уменьшилась разница в уровнях доходов. Тенденции выравнивания видны в перераспределении долей в национальном доходе. Как показано ниже[3], 1 процент самых богатых людей обладал 18 процентами национального дохода в 1905 году, а с 1927 года эта доля упала до 4−6 процентов. За это время аналогичный показатель в США составлял в среднем около 22 процентов.

Цифры иллюстрируют распределение национального дохода до вычета налогов

Вместе с тем неравенство сохранялось в отношении доступа к дефицитным товарам и услугам, и по-прежнему существовали важные структурные различия между различными социальными слоями. Цифры иллюстрируют тенденцию к сближению условий жизни различных профессиональных групп. Одним из последствий сопоставления более высоких доходов западных руководителей, владельцев компаний, управляющих и профессионалов было то, что граждане социалистических стран начинали ощущать себя обездоленными.

В-пятых, в результате революции была отвергнута религия. Секуляризм укрепил связь между обещаниями и реальностью; награды в другом мире не будет. Таким образом, было создано светское общество, при этом не пострадали ни мораль, ни социальная ответственность. Социалистические ритуалы и церемонии, посвящённые майским и октябрьским праздникам, были достаточно эффективны. Однако по мере экономического развития социалистических государств идеология потребительства одержала победу над социалистической этикой и стремлению к «братскому миру».

Наконец, в результате Октябрьской революции была предпринята попытка создания центра для распространения социализма как мирового движения. В этой связи революции удалось обеспечить альтернативную социалистическую модель политического контроля и экономического планирования. Формы государственного планирования и государства всеобщего благосостояния были введены после Второй мировой войны во многих западноевропейских странах. Октябрьская революция дала огромный стимул социализму как мировому движению всех трудящихся, особенно в странах, выступавших против колониализма, таких как Индия и Китай. Однако советские методы координации как в политике, так и в экономике стали всё чаще подвергаться критике за чрезмерную централизацию и отсутствие реального демократического участия. Как следствие, экономическая и политическая модель, внедрённая в Советской России и СССР, имела наибольший успех в развивающихся странах.

Октябрьская революция дала огромный стимул социализму как мировому движению всех трудящихся, особенно в странах, выступавших против колониализма, таких как Индия и Китай. Однако советские методы координации как в политике, так и в экономике стали всё чаще подвергаться критике за чрезмерную централизацию и отсутствие реального демократического участия. Как следствие, экономическая и политическая модель, внедрённая в Советской России и СССР, имела наибольший успех в развивающихся странах.

Радикальная реформа и переход к капитализму

Начатое Горбачёвым движение в поддержку реформ стремилось устранить некоторые из этих недостатков. В процессе реформирования Горбачёв и Ельцин ликвидировали государственный социализм. Они аннулировали многие социальные достижения Октябрьской революции. Реформаторы не только отреклись от претензий СССР на расширение своей роли в геополитике, но и внедрили СССР в мировую рыночную систему на условиях Запада.

В декабре 1991 года СССР разделился на 15 суверенных государств. В результате развала СССР были утрачены социально-экономические цели, поставленные Октябрьской революцией. Возможно, самой важной была мечта о построении общества без капиталистов, рынка и частнособственнической выгоды.

В результате развала СССР были утрачены социально-экономические цели, поставленные Октябрьской революцией. Возможно, самой важной была мечта о построении общества без капиталистов, рынка и частнособственнической выгоды.

[1] В.И. Ленин. «Империализм как высшая стадия капитализма». [2] В. И. Ленин. «Значение братанья». [3] См. F. Novokmet, T. Piketty, G. Zucman, From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905-2016. NBER, Working Papers Series. No 23712. 2017. Figure 8A (Ф. Новокмет, Т. Пикетти, Г. Зуцман «От советов до олигархов: неравенство и собственность в России 1905-2016», Национальное бюро экономических исследований, Серия рабочих документов. № 23712. 2017. Рис. 8А).

Краткое содержание события

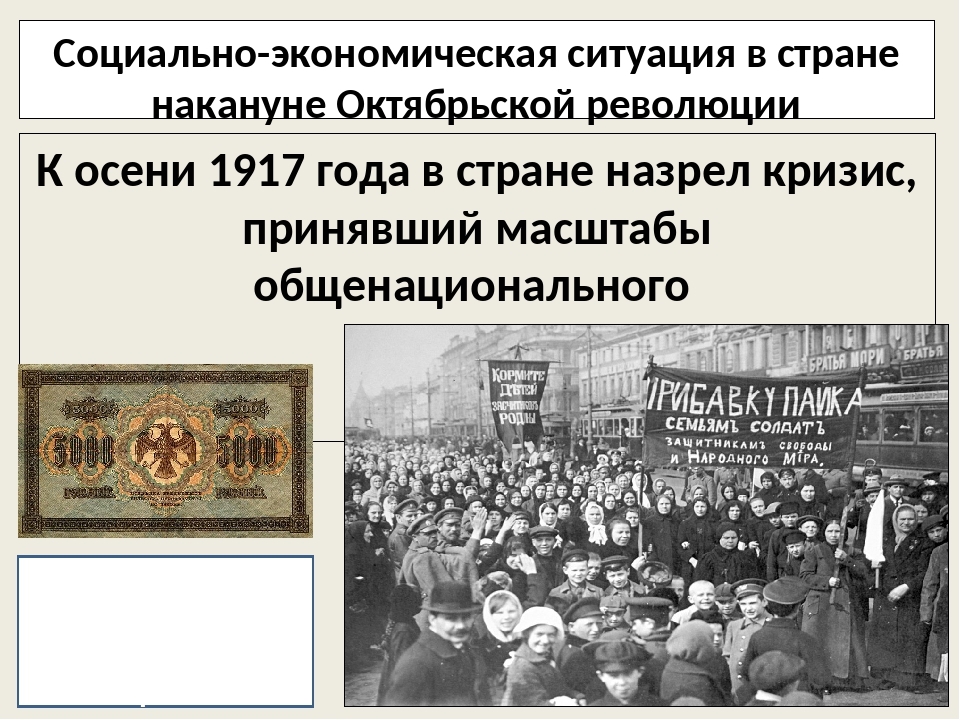

Причины Октябрьской революции 1917 года:

- усталость от войны;

- промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала;

- катастрофический финансовый кризис;

- нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян;

- оттягивание социально-экономических реформ;

-

противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти.

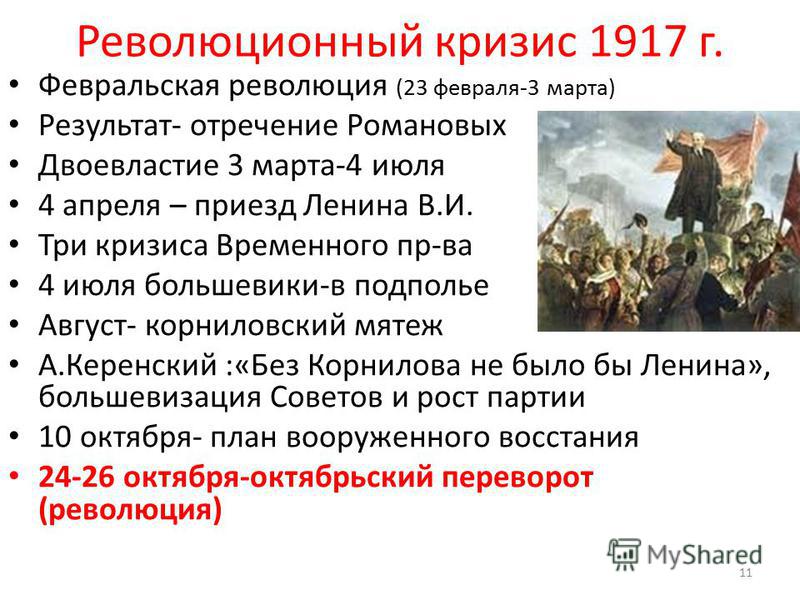

3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, восстановлена смертная казнь.

Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя.

На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., партия взяла ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного восстания.

На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась объявить Л.Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон Советов. Но активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград.

Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы трудящихся.

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах.

В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание власти Советами.

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической революции, выдали сроки восстания Временному правительству.

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей.

Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей.

25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты такие, как мосты, телеграф, правительственные учреждения.

Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства.

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года.

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.

Председателем СНК был избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны.

Бои в Москве продолжались до 3 ноября, когда Комитет общественной безопасности согласился сложить оружие. Октябрьская революция была сразу поддержана в Центральном промышленном районе, где местные Советы рабочих депутатов уже фактически установили свою власть, в Прибалтике и Белоруссии Советская власть утвердилась в октябре – ноябре 1917 года.

Революционная борьба в Сибири Закавказье затянулась до конца гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием октябрьской революции 1917 года.

Список использованных источников:

1. Великая Октябрьская социалистическая революция [Текст] // Большая советская энциклопедия. В 30 Т. Т. 4. Брасос — Веш / гл. ред. А.М. Прохоров. — 3-е издание. — Москва : Большая советская энциклопедия,1971. — С. 374 — 387.

В 30 Т. Т. 4. Брасос — Веш / гл. ред. А.М. Прохоров. — 3-е издание. — Москва : Большая советская энциклопедия,1971. — С. 374 — 387.

2. Россия в период революционных потрясений [Текст] // Большая Российская энциклопедия [Текст] . [в 30 томах]. Т. Россия / Федеральная целевая программа «Культура России» (подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)] ; науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов [и др.]. — Москва : Большая Российская энциклопедия, 2004. — С. 367 — 370.

3. Октябрьская революция [Электронный ресурс] // Википедия : энциклопедия. — Электронные данные. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция, свободный. — Заглавие с экрана.

Пролетарская революция: рабочий класс пострадал больше всех | Российское агентство правовой и судебной информации

После получения затребованных прав в 1917 году рабочие «благодаря» октябрьскому перевороту лишились всего достигнутого и даже того, что имели до революции. В период «военного коммунизма» представители «правящего класса» пролетариата пострадали больше всех и вынуждены были работать исключительно за скудный хлебный паек без каких-либо гарантий со стороны государства.

В период «военного коммунизма» представители «правящего класса» пролетариата пострадали больше всех и вынуждены были работать исключительно за скудный хлебный паек без каких-либо гарантий со стороны государства.

О причинах такой правовой катастрофы рассказывает в одиннадцатом эпизоде своего расследования кандидат исторических наук, депутат Госдумы первого созыва Александр Минжуренко.

К октябрю 1917 года рабочий класс России в части защиты своих политических и социально-экономических прав добился максимума. Строго говоря, в период существования демократической республики все предыдущие лозунги и задачи рабочего движения были реализованы.

Каких-либо новых призывов рабочие лидеры уже не выдвигали. Сложившийся к осени 1917 года глубокий экономический кризис не включал в себя в качестве одной из составляющих неудовлетворенность интересов пролетариата. Тем не менее государственный переворот в октябре получил в устах победителей название «пролетарской революции».

Но в трудах вождей этой революции так и не было внятно сказано, чем же не устраивала пролетариат политика Временного правительства в «рабочем вопросе». И действительно, это было трудно сформулировать. Поэтому причины октябрьского переворота следует искать не в нарушении прав и неудовлетворенности интересов «гегемона революции», а в другом.

Причиной кризиса были продолжение войны и нерешенность аграрного вопроса. Поэтому не случайно самыми первыми декретами нового правительства во главе с Владимиром Лениным были «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Вот это было чрезвычайно актуально на тот момент.

Солдаты и крестьяне поддержали большевиков именно за немедленное решение этих двух острейших вопросов. А что получили рабочие от «пролетарской» революции? Да ровным счетом ничего. Вряд ли можно считать лозунг большевиков о рабочем контроле на производстве достаточно мобилизующим для того, чтобы за его реализацию рабочие взяли в руки оружие и пошли на штурм Зимнего. Да и не видно было этого лозунга вообще в октябрьские дни. Если говорить о подавляющем большинстве рабочих, то они в массе своей совсем не понимали этого призыва.

Если говорить о подавляющем большинстве рабочих, то они в массе своей совсем не понимали этого призыва.

Действительно популярным и мобилизующим лозунгом были слова: «Земля – крестьянам! Мир – народам!» Под этим знаменем и произошла революция. Правда иногда к этим двум слоганам добавляли третий: «Фабрики – рабочим», но это было крайне редко и выглядело каким-то неравноценным, искусственным и надуманным довеском.

Сами рабочие не ставили перед собой таких целей. Это было не в рамках их борьбы за свои права. Политическая партия большевиков от имени рабочих выдвигала этот популистский лозунг, надеясь с его помощью получить поддержку со стороны пролетариата.

На деле данный лозунг партия Ленина и не собиралась реализовывать. Согласно программе этой партии, все промышленные предприятия должны были быть национализированы, т.е. перейти в собственность государства, а рабочие на них продолжали бы оставаться на положении наемных работников.

Но одним из шагов на пути к организации планомерного регулирования экономики в общегосударственном масштабе могло бы стать, по мысли Ленина, повсеместное внедрение рабочего контроля на производстве. Он сам, в конце октября 1917 г., будучи уже главой Совнаркома, написал «Проект положения о Рабочем контроле». Этот проект лег в основу декрета «Положение о рабочем контроле», принятого ВЦИК 14 (27) ноября 1917 года.

Он сам, в конце октября 1917 г., будучи уже главой Совнаркома, написал «Проект положения о Рабочем контроле». Этот проект лег в основу декрета «Положение о рабочем контроле», принятого ВЦИК 14 (27) ноября 1917 года.

Согласно декрету, рабочий контроль вводился как обязательная мера во всех отраслях, на предприятиях, имевших наемных рабочих. Он распространялся на производство, куплю, продажу, хранение продуктов и сырых материалов, а также финансовую деятельность предприятий.

Контроль осуществляли рабочие данного предприятия через выборные организации (фабзавкомы, советы старост и т.п.). Коммерческая тайна отменялась. Решения органов рабочего контроля были обязательны для предпринимателей.

По данным Всероссийской промышленной переписи к середине 1918 года специальные контрольные органы функционировали на 70,5% предприятий с числом рабочих более 200.

Однако Ленин по-прежнему рассматривает рабочий контроль совсем не как орган защиты прав рабочих, а как вспомогательную структуру, содействовавшую новой власти в ее преобразованиях. Он пишет в ноябре 1917 года: «первым основным шагом, который обязателен для всякого социалистического правительства, должен быть рабочий контроль».

Он пишет в ноябре 1917 года: «первым основным шагом, который обязателен для всякого социалистического правительства, должен быть рабочий контроль».

В принципиально иную ситуацию попадают и профсоюзы — организации, основной функцией и целью создания которых являлись защита прав и интересов рабочих. Теперь они действуют в условиях «диктатуры пролетариата», когда рабочий класс официально объявлен правящим и руководящим.

Стало быть, они не должны бороться с властью за свои права, так как они сами являются частью и продолжением этой власти. Да, определённая логика в такой мысли присутствует. Поэтому в профсоюзах и вокруг них сразу возникает дискуссия о новых функциях профессиональных организаций.

В январе 1918 года состоялся I Всероссийский съезд профсоюзов Основная борьба здесь развернулась вокруг вопроса «о задачах профессионального движения». Большевики буквально «продавили» свою резолюцию, согласно которой был взят курс на участие профсоюзов в государственном и хозяйственном строительстве. Иначе говоря, речь пошла именно об «огосударствлении профсоюзов».

Иначе говоря, речь пошла именно об «огосударствлении профсоюзов».

Аналогичное решение принимает и II Всероссийский съезд профсоюзов 16 января 1919 года. Здесь еще более открыто говорится об огосударствлении профсоюзного движения, о том, что профсоюзы должны принимать прежде всего активное участие в работе советской власти.

Таким образом, защита прав и интересов рабочего класса как-то явно отходит у советских профсоюзов на второй план (если не на третий). В программных документах профсоюзов говорится прежде всего о новых функциях этих организаций, которые заключаются главным образом в заботе о росте производительности труда и повышении эффективности экономики. Следовательно, при таком подходе профсоюзы становятся помощниками государства в достижении его целей, направленных на рост производства.

Такое перенесение центра внимания профсоюзов с заботы о рабочих на заботу о производстве объясняется тем, что второе – это и есть забота о человеке, о его благосостоянии. Новые российские профсоюзы берут на себя обязанности организации трудового соревнования, вовлечения рабочих и служащих в управление производством, воспитательной работы в трудовых коллективах. Теперь это их главные функции.

Теперь это их главные функции.

В итоге этой коренной ломки прежнего понимания роли профсоюзов и их функций рабочие России в условиях Гражданской войны и политики «военного коммунизма» оказываются без своих организаций, защищающих их права.

А экономика и прежде всего промышленность во время войны подвергается катастрофической разрухе: закрываются заводы, фабрики, рудники и шахты. В огромных размерах растет безработица и инфляция, прерывается связь города с деревней, в результате чего рабочие остаются без хлеба и других продуктов питания. Закрытие производства, потеря работы грозили голодной смертью рабочему и членам его семьи.

Ни о каких правах рабочих и о защите их в условиях Гражданской войны и чрезвычайных мер не могло быть и речи. В период жесточайшего режима «военного коммунизма» малейшие проявления протеста против ужасающего положения рабочих подавлялись жестокими мерами карательных органов. Сам Ленин отмечал, что именно пролетариат больше всех других классов пострадал за эти годы, когда он оказался «правящим».

Продолжение читайте на сайте РАПСИ 10 ноября

Русская революция как неизбежность – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Русская революция в школьной европейской истории представлена достаточно сжато – будто власть перешла сразу от императора к большевикам. Но самое главное – отсутствует осмысление значения этого события в глобальных масштабах. Такой вывод делает научный сотрудник Лаборатории сравнительных исследований массового сознания ВШЭ Маргарита Фабрикант.

Причины в отсталости и некомпетентности

В ходе исследования автор проанализировала 101 учебник 22 европейских государств, включая все славянские страны. Книги были опубликованы с 2000 по 2015 год и предназначены для учеников средней и старшей школы. Объем глав, посвященных русской революции, варьируется от двух страниц (для некоторых западноевропейских стран) до 10-15, если речь идет о государствах, бывших когда-то частью Российской империи.

В большинстве анализируемых текстов тема захвата власти большевиками представлена сразу после описания событий Первой мировой войны. Автор отмечает, что в то время как в отечественных учебниках мировая война на фоне Октября отходит на второй план, с европейской перспективы – русская революция, наоборот, выступает как менее значимая часть истории мировой войны.

В большинстве стран, как показывают результаты исследования, события 1917 года анализируются без соотнесения с национальным или глобальным мировым контекстом. Но есть некоторые различия. В части учебников, преимущественно польских и немецких, революции в собственных странах представлены сразу после параграфов, посвященных России. В шведских школьных текстах история русских событий охватывает временной диапазон вплоть до конца 1930-х и отсылает к общей дискуссии о диктатурах как последствиях войны. В некоторых испанских и итальянских учебниках Октябрьский переворот занимает отдельное место за пределами глав о мировой войне, хотя и сразу после них.

Один из выводов, который следует из анализа, – события 1917 года рассматриваются как историческая неизбежность. Российская империя к началу XX века, по мнению европейских авторов, являла собой отсталое государство, как минимум на фоне Западной Европы. А власть была не способна справиться со стоящими перед ней вызовами. Все это вылилось в переворот и смену политического строя.

Еще одна причина революции, которая представлена чаще в учебниках стран, входивших некогда в состав Российской империи (например, Польши и Украины), − империализм. Быстрый рост территорий, как отмечается в таких текстах, был неудачной попыткой увести общественное внимание от внутренних проблем. Но они в свою очередь привели к тому, что государство и общество оказались неспособными разобраться с потребностями новых земель. В целом главный акцент в европейских учебниках относительно русской революции сделан не на том, что произошло, а почему, отмечает автор.

Значение под вопросом

Революция в России однозначно трактуется как негативный момент в истории, приведший к жертвам и страданиям множества людей. Но при этом события представлены сухим социологическим языком. Речь идет о том, сколько людей погибло, какие разрушения и т.п. – цифры и факты в первую очередь. В то время как в описаниях Первой мировой войны есть живая картина человеческих страданий – фронтовые открытки и письма, эмоционально насыщенные рассказы о жизни солдат в окопах, изображения жертв газовых атак и т.п.

Но при этом события представлены сухим социологическим языком. Речь идет о том, сколько людей погибло, какие разрушения и т.п. – цифры и факты в первую очередь. В то время как в описаниях Первой мировой войны есть живая картина человеческих страданий – фронтовые открытки и письма, эмоционально насыщенные рассказы о жизни солдат в окопах, изображения жертв газовых атак и т.п.

В европейских учебниках «русская революция» − наиболее распространенный термин для обозначения событий 1917 года в России. Но некоторые немецкие школьные историки используют слово «переворот» (Umsturz) или захват власти (Machteroberung). В некоторых испанских текстах звучит словосочетание советская, а не русская революция (la revolucion Sovietica). Во многих случаях названия параграфов обозначаются как «русские революции», и февральским сюжетам придается такое же значение, как октябрьским.

Еще одна особенность, которая обнаружилась в ходе исследования, − русская революция мало персонифицирована в европейских учебниках. В большинстве из них есть фотографии императора Николая II и семьи, затем Владимира Ленина, Льва Троцкого и Иосифа Сталина. Но, например, отсутствуют портреты Александра Керенского или других деятелей, имеющих отношение к Февральской революции или Временному правительству. Также в рассказах о Гражданской войне нет, например, упоминаний о генералах Белой Армии. То есть события визуализированы так, как будто переход власти произошел сразу – от Романовых к большевикам.

В большинстве из них есть фотографии императора Николая II и семьи, затем Владимира Ленина, Льва Троцкого и Иосифа Сталина. Но, например, отсутствуют портреты Александра Керенского или других деятелей, имеющих отношение к Февральской революции или Временному правительству. Также в рассказах о Гражданской войне нет, например, упоминаний о генералах Белой Армии. То есть события визуализированы так, как будто переход власти произошел сразу – от Романовых к большевикам.

Один из главных выводов, сделанных по результатам анализа, − отсутствие в европейской школьной программе темы значения русской революции, авторы от нее уходят. В числе причин, возможно, то, что большинство учебников были написаны уже после коллапса СССР. Соответственно, историки рассматривают это событие как законченный, закрытый эпизод прошлого, поскольку коммунистический эксперимент продемонстрировал явный провал.

Однако на более глубоком уровне причина, по мнению автора, может лежать в непоследовательности подходов к империализму. С одной стороны, ему приписывается главная роль в том, что называется «суицид Европы» (именно так в большинстве европейских учебников оцениваются последствия Первой мировой войны). С другой, европейские авторы не рассматривают русскую революцию в концептуальных рамках империализма. То есть не задается вопрос, почему слабая Российская империя умудрилась выжить в войне, восстановить себя в пределах почти тех же границ с новым политическим устройством.

С одной стороны, ему приписывается главная роль в том, что называется «суицид Европы» (именно так в большинстве европейских учебников оцениваются последствия Первой мировой войны). С другой, европейские авторы не рассматривают русскую революцию в концептуальных рамках империализма. То есть не задается вопрос, почему слабая Российская империя умудрилась выжить в войне, восстановить себя в пределах почти тех же границ с новым политическим устройством.

«Хотя имперский экспансионизм фигурирует в большинстве учебников как одна из основных причин Первой мировой войны и краха «старой Европы», эта причинность не используется для объяснения революции в России. Вместо этого речь идет о резком обострении универсальных социальных проблем – экономической отсталости, социального неравенства, низкого качества государственного управления – в одной отдельно взятой стране безотносительно ее имперского прошлого. Имперский экспансионизм предстает в учебниках главным образом как чисто западное явление, и обвинения в его адрес на Россию не распространяются», − говорит Маргарита Фабрикант.

В целом русская революция трактуется и не как полностью специфическая история для одной отдельно взятой страны, и не как событие, имевшее универсальное значение. Автор отмечает, что в мире, где растет неопределенность и набирают обороты экстремальные движения, исторический опыт прошлых поколений должен быть осознан более глубоко и подробно. «Прежде всего, необходим новый европейский нарратив о русской революции, который, как и для событий Первой мировой войны, будет предлагать не отстраненное безликое описание предположительно неизбежного, а как повествование о многообразии действующих лиц, их мотивов и позиций, различных возможностей выбора и его последствий», − считает исследователь.

IQ

Автор исследования:

Подпишись на IQ.HSE

Седьмое ноября — трагическая памятная дата — Реальное время

Как сегодня относиться к дате 7 ноября, повторится ли новая гражданская война и почему не хоронят Ленина

Сегодня 7 ноября — день Октябрьской революции 1917 года, важной даты в истории нашей страны, перевернувшей ее жизнь на десятилетия. До 1991 года это был «красный день» в календаре. Россияне средних лет и старше хорошо помнят, как широко отмечался этот праздник — с демонстрациями и парадами, трудовыми подвигами и другими всеобщими достижениями. Чем была революция семнадцатого года и как к ней относиться сейчас, какие перемены повлекло это событие и какова роль Ленина в Гражданской войне — эти и другие аспекты знаменательной даты обсудили в новом выпуске на YouTube-канале #ещенепознер с известным российским историком, одним из авторитетных специалистов по истории революции 1917 года Борисом Колоницким. «Реальное время» публикует текст беседы.

До 1991 года это был «красный день» в календаре. Россияне средних лет и старше хорошо помнят, как широко отмечался этот праздник — с демонстрациями и парадами, трудовыми подвигами и другими всеобщими достижениями. Чем была революция семнадцатого года и как к ней относиться сейчас, какие перемены повлекло это событие и какова роль Ленина в Гражданской войне — эти и другие аспекты знаменательной даты обсудили в новом выпуске на YouTube-канале #ещенепознер с известным российским историком, одним из авторитетных специалистов по истории революции 1917 года Борисом Колоницким. «Реальное время» публикует текст беседы.

— Борис Иванович, революция — это всегда этическая катастрофа?

— Я думаю, что мы говорим здесь о разной этике. То есть революция на начальных фазах — это как раз очень даже про мораль: люди воспринимают революцию как моральное перерождение, моральное возрождение и очищение. Таких текстов можно найти в истории всех революций. В истории российской революции, которую я знаю лучше, этого очень много. Но вместе с тем это время очень жестких и жестоких конфликтов. В каждой революции есть какой-то момент иногда зародышевой гражданский войны, ну а она полагает совершенно особую мораль. Это время выживания и вместе с тем — это время сакрализации крайнего оправдания насилия.

Таких текстов можно найти в истории всех революций. В истории российской революции, которую я знаю лучше, этого очень много. Но вместе с тем это время очень жестких и жестоких конфликтов. В каждой революции есть какой-то момент иногда зародышевой гражданский войны, ну а она полагает совершенно особую мораль. Это время выживания и вместе с тем — это время сакрализации крайнего оправдания насилия.

Ну, например, можете ли вы представить себе, что какой-то человек назовет свою дочь Террора? В годы Гражданской войны зафиксированы такие случаи, когда девочке, по всей видимости, отец дал имя Террора. Это значит люди оправдывали террор и считали, что их потомки будут считать так же. И то же самое мы говорим про других участников Гражданской войны, которые сражались на другой стороне.

Это время такой своеобразной этики. Конечно, у разных профессиональных, культурных групп этика разная. Да, мы говорим о каких-то всечеловеческих ценностях, но иногда они очень сильно проседают в условиях таких острых кризисов и ситуации борьбы за выживание. А борьба за выживание для многих началась очень рано, и для некоторых она началась даже не в 1917 году, в 14-м году уж точно.

А борьба за выживание для многих началась очень рано, и для некоторых она началась даже не в 1917 году, в 14-м году уж точно.

Сейчас историки спорят — когда началась Гражданская война? И есть книга, она такая провокационная, британского исследователя Джонатана Смилла «Гражданские войны России. 1916», который считает, что начальной точкой гражданских войн и иных конфликтов стало восстание на территории Киргизии в 1916 году. Это кажется странным, ведь это только часть постимперского пространства, но мы говорим о трагедии многих семей переселенцев, которые погибли в результате этого восстания, — русских и украинских крестьян, казаков, которые там жили, это с одной стороны. А с другой стороны — это гораздо большие потери казахских и киргизских жителей этих областей: многие из них бежали в Китай, многие от этого бегства погибли. Это страшная катастрофа. Для многих эта война за выживание началась до 1917-го, а это помогает нам понять и особенности революции, ее скатывание в Гражданскую войну.

В каждой революции есть какой-то момент иногда зародышевой гражданский войны, ну а она полагает совершенно особую мораль. Это время выживания и вместе с тем — это время сакрализации крайнего оправдания насилияЛенин — идеальный политик для гражданской войны

— Вы для себя какой вывод делаете или даете ответ на вопрос: вот если бы не большевики, в конце концов, в 1917 году победили, России все равно не удалось бы избежать Гражданской войны?

— Это сложный вопрос и на самом деле историки очень редко могут ответить на вопрос — почему? Потому что наше видение истории основывается задним числом на предсказаниях — все кажется совершенно естественным.

Большевики были, на самом деле, разными и разными в разное время. Если говорить о Ленине, то он по поводу Гражданской войны в разное время высказывался по-разному, и историки иногда «дубасят» друг друга его цитатами, которые в разное время — разные. Иногда он менял свою точку зрения, иногда формулировал ее исходя из каких-то тактических соображений. Но на каком-то этапе он открыто говорил, что гражданская война неизбежна, желательна, и более того, революция с точки зрения Ленина и многих марксистов — это уже гражданская война.

Иногда он менял свою точку зрения, иногда формулировал ее исходя из каких-то тактических соображений. Но на каком-то этапе он открыто говорил, что гражданская война неизбежна, желательна, и более того, революция с точки зрения Ленина и многих марксистов — это уже гражданская война.

Он пишет буквально «глупцы или простаки — те, кто считает, что можно избежать гражданской войны», он пишет это в 17-м году. Гражданская война уже идет, вопрос в том, какой будет ее конфигурация?

Ленин был идеальный политик для гражданской войны: он, безусловно, хороший политический тактик, он играл как бы на повышение, он работал на сценарий гражданской войны. Но вместе с тем было бы совершенно каким-то преувеличением его возможностей и влияния считать, что Ленин вызвал Гражданскую войну. Этому способствовало много факторов и, как пишут другие мои коллеги, я с ними в этом отношении согласен, Гражданская война в стране началась еще до того, как Временное правительство потеряло власть. Большевики, конечно, несут ответственность за эту войну, у них большой вклад. Но не они одни ее готовили. Гражданская война — это не ситуация агрессии какой-то одной стороны. Скажем, более простая политическая ситуация начала гражданской войны в Испании в 1936 году: казалось, что там чистый вариант — националисты начали мятеж против законно избранного республиканского правительства. Но если мы посмотрим конфликты предшествующих месяцев, то мы видим, что и республиканцы способствовали конфронтации.

Но не они одни ее готовили. Гражданская война — это не ситуация агрессии какой-то одной стороны. Скажем, более простая политическая ситуация начала гражданской войны в Испании в 1936 году: казалось, что там чистый вариант — националисты начали мятеж против законно избранного республиканского правительства. Но если мы посмотрим конфликты предшествующих месяцев, то мы видим, что и республиканцы способствовали конфронтации.

Ленин был идеальный политик для гражданской войны: он, безусловно, хороший политический тактик, он играл как бы на повышение, он работал на сценарий гражданской войныМы все — «внучата Ильича»

— Я сразу перескочу из 1917-го в сегодняшний день. Условно говоря, когда сегодня продолжаются эти бесконечные разговоры по поводу перезахоронения Ленина, я просто с точки зрения этической пытаюсь задать себе вопрос: как можно, пережив этот опыт, посмотрев на все это со стороны, вот это Ленин — человек, который воюет с гражданами своей страны, вот как можно продолжать хранить этот культ там?

— Культ Ленина? Это довольно сложный вопрос. В Мавзолее или не в нем, он с нами останется — это такая некая склонность к гиперперсонификации ситуации. Мы должны понять, что являемся потомками людей, которые жили в условиях Гражданской войны. У нас у всех этих скелетов в шкафу полно.

В Мавзолее или не в нем, он с нами останется — это такая некая склонность к гиперперсонификации ситуации. Мы должны понять, что являемся потомками людей, которые жили в условиях Гражданской войны. У нас у всех этих скелетов в шкафу полно.

Наше государство до сих пор — продолжатель советского государства и какими-то антикоммунистическими атаками этот вопрос не решить. Потому что сталинизм без коммунизма может быть запросто, и мы сейчас встречаем такие случаи.

Государство, которое создавалось в 1917—1922 годах и потом продолжало как-то структурироваться — это государство, которое строилось импровизационно, потому что большевики меняли свою тактику, отказывались от своей программы, отказывались от каких-то прежних своих шагов и опыта ради одного — победить в Гражданской войне. Формировался новый политический класс, класс таких волков гражданский войны. И там, и там — во всех лагерях. Многие вещи вроде бы неплохи, которые существуют сейчас: скажем, федеративное устройство России — результат Гражданской войны, этого не было в программе большевиков. Они шли на контакты с местными элитами, иногда торгуясь с ними, иногда уступая, чтобы создать коалицию, чтобы победить в Гражданской войне.

Они шли на контакты с местными элитами, иногда торгуясь с ними, иногда уступая, чтобы создать коалицию, чтобы победить в Гражданской войне.

Мобилизационная экономика, органы безопасности, армия такая, какой она создавалась для победы в Гражданской войне, — это в нашей политической культуре до сих пор зашито. И многие антикоммунисты на самом деле — носители большевистской культуры еще в большей степени, чем кто-либо другой. Простой работы с прошлым здесь не может быть — мы все «внучата Ильича».

Мне это родство не очень приятно, ну да, есть такие предки, но в политическом отношении — это так. Все статуи Ленина сбросить, на мой взгляд, это такая инфантильная компенсация.

— Инфантильная…

— Кто-то может себе позволить. Вот в Латвии скинули все памятники, и все — мы к советскому прошлому не имеем никакого отношения. Ну здорово, если какие-то вопросы важные для этого всего постимперского пространства иногда решались на латышском языке. Ну в Грузии могут создать музей оккупации, ну понятно. Но советский эксперимент без грузинских комиссаров, наркомов и чекистов представить себе сложно. Ну в Украине скинули Ленина, ну понятно, понятно. Но как-то историю Гражданской войны между Дыбенко, Короленко, Антонова-Овсеенко — это первый состав руководства вооруженными силами большевиков… Ну что, они были из Сибири? Нет. Понимаете, другие страны могут себе позволить такое отношение, несколько инфантильное — снять с себя ответственность за этот коммунистический эксперимент. Мы — великая держава, мы не можем так сказать, это же не какие-то марсиане к нам спустились и заставили нас проводить такие эксперименты, за которые нам сейчас стыдно.

Но советский эксперимент без грузинских комиссаров, наркомов и чекистов представить себе сложно. Ну в Украине скинули Ленина, ну понятно, понятно. Но как-то историю Гражданской войны между Дыбенко, Короленко, Антонова-Овсеенко — это первый состав руководства вооруженными силами большевиков… Ну что, они были из Сибири? Нет. Понимаете, другие страны могут себе позволить такое отношение, несколько инфантильное — снять с себя ответственность за этот коммунистический эксперимент. Мы — великая держава, мы не можем так сказать, это же не какие-то марсиане к нам спустились и заставили нас проводить такие эксперименты, за которые нам сейчас стыдно.

И колоссальная ошибка — говорить, что Гражданская война в России — это война только между белыми и красными. Это переплеталось с территориальными, с соседскими, этническими, религиозными, национальными проектами. Порой стороны выбирали себе союзника помощнее, чтобы бороться иногда со своими соседями, если они говорили на другом языке или вели другой образ жизни. И Гражданская война у нас протекала особенно болезненно там, где она была многомерной.

И Гражданская война у нас протекала особенно болезненно там, где она была многомерной.

— Если говорить об этнических конфликтах в 1910—1920 годы, то вы какие бы главные выделили? Потому что мало кто про них сегодня помнит и знает, действительно, все сосредоточены на красных и белых.

— Этнические конфликты тоже начались до Гражданской войны. По разным причинам, часто по надуманным, были насильно эвакуированы, можно сказать, депортированы сотни тысяч этнических немцев из западных регионов страны, сотни тысяч евреев, представители других этнических групп. И жизнь их была не всегда простой в условиях этой депортации. Были очень острые конфликты в Закавказье еще до 17-го года, в Туркестане после восстания 1916 года регион был обречен на новые конфликты.

Я бы не указал на какой-то один важный конфликт — их было очень много на территории империи и за ее пределами. Многие вещи мы не должны рассматривать в каких-то национальных границах — первая Балканская война, распад Османской империи, китайская революция происходит в это же время, до начала Гражданской войны — это тоже оказывало многомерное влияние на Россию.

В Мавзолее или не в нем, Ленин с нами останется — это такая некая склонность к гиперперсонификации ситуации. Мы должны понять, что являемся потомками людей, которые жили в условиях Гражданской войны. У нас у всех этих скелетов в шкафу полноДовольно жесткие парни, которые эту власть получили

— Какие причины или основания объясняют то, что Россия в 1917 году решилась на этот эксперимент, и на каких основаниях этот эксперимент мог продолжаться 70 лет? Благодаря чему? Если смотришь на историю старой Европы, революции XVII—XVIII веков, если там и происходили какие-то серьезные пертурбации, они очень быстро заканчивались и все возвращалось на рельсы, на которых до этого все находилось. Здесь сход с рельсов, как это стало возможным?

— Историки редко могут ответить на вопрос — почему. Но, я думаю, здесь важны следующие факторы: в России огромное количество людей еще до свержения монархии было отчуждено от политики, даже в выборах в местные органы самоуправления, например, в городах участвовало ну абсолютное меньшинство. И одна из вещей — это взрывная политизация, гиперполитизация после свержения монархии. Это проявилось во многом, в том числе и в создании комитетского класса, который сыграл огромную роль в российской истории. Мы говорим о большевиках все время, а на самом деле для истории нашей страны очень важны молодые парни, которые вкусили власть в 1917 году.

И одна из вещей — это взрывная политизация, гиперполитизация после свержения монархии. Это проявилось во многом, в том числе и в создании комитетского класса, который сыграл огромную роль в российской истории. Мы говорим о большевиках все время, а на самом деле для истории нашей страны очень важны молодые парни, которые вкусили власть в 1917 году.

Представим себе: будущие советские маршалы — Жуков, Рокоссовский, Конев — они все участники Первой мировой войны, унтер-офицеры и все комитетчики 1917 года. Они получили власть, ресурс, выгоды от этой власти, в том числе материальные. И в рамках страны это более миллиона молодых, амбициозных, довольно жестких парней, которые эту власть получили и так просто ее отдать они не очень готовы. Они сели в такие скоростные карьерные лифты, которые в обычное время невозможны. И пока было живо это поколение, эта система стояла очень прочно. Большевики, не большевики, многие из них изначально ничего общего с большевиками и не имели, но их интересы совпали. Это тоже очень важный фактор.

Это тоже очень важный фактор.

Второй важный фактор. Страна оказалась необычайно левой в 1917 году. Даже если мы посмотрим на выборы в Учредительное собрание в том году, мы увидим, что голосовало менее четверти населения, но если говорить о Москве и Петрограде, то они получили большинство. Это чистый факт. Меньшевики, эсеры получили 60% с лишним — в итоге 60% плюс 25%, получается, что 85% населения только на выборах проголосовали за социализм. Как они его тогда понимали — это другой вопрос. И больше никогда в истории социалисты не получали такого большого мандата.

Мы говорим, что меньшевики, эсеры — это как бы справа от большевиков, но если сравнить их с европейской линейкой, то по ее параметрам они были бы очень-очень левыми. То есть страна была настроена очень радикально социалистически, а на низовом уровне этот язык социализма переводился еще более жестко.

Ну и третий фактор — это влияние самой Гражданской войны, которое способствовало созданию этой системы.

— Когда вы смотрите, что в Америке сейчас происходит, что вы по этому поводу думаете?

— Я думаю, что опять-таки мы являлись жертвами оптимизма, и американцы являются жертвами большого оптимизма. В политике очень важно ощущение какой-то тревоги, нужно ожидать проблем, не настраиваться на «светлое будущее» и не думать, что нас от этого «светлого будущего» отделяет только воля какого-то злодея.

В политике очень важно ощущение какой-то тревоги, нужно ожидать проблем, не настраиваться на «светлое будущее» и не думать, что нас от этого «светлого будущего» отделяет только воля какого-то злодея.

— Насколько сегодня опасна эта чрезмерная политизация, о которой вы говорили? Сегодня в России существует чрезмерная политизация?

— В России нет, мне кажется, такого сейчас нет. Отчуждение от политики — это еще большая опасность. И в некоторых отношениях тут ситуация тревожная: сначала отчуждение от политики, а потом вы получите гиперполитизацию людей, которые не обучены политическим действиям.

Фото: sovtime.ruБудущие советские маршалы — все участники Первой мировой войны, унтер-офицеры и все комитетчики 1917 года. Они получили власть, ресурс, выгоды от этой власти, в том числе материальныеРеволюция возможна — запрос на перемены существует

— В 2017 году отмечали 100 лет революции. По-разному это событие оценивали. На ваш взгляд, вслух говорили об этом юбилее, а думали о нем по-разному в России, США и Европе?

По-разному это событие оценивали. На ваш взгляд, вслух говорили об этом юбилее, а думали о нем по-разному в России, США и Европе?

— В России этот юбилей прошел не очень заметно. Вот что вы запомнили?

— Ничего.

— Вот это интересно. И люди как бы быстро забыли про это, несмотря на то, что какие-то проекты реализовывались: были фильмы, телесериалы, был интересный проект Михаила Зыгаря — «Свободная история», о котором тогда говорили, но сейчас тоже подзабыли, были выставки, вышла книга Льва Данилкина про Ленина. Я уважаю этих людей, но ни один из этих проектов не спровоцировал важную общественную дискуссию в России.

— А она необходима?

— Вы знаете, я считаю, что все нужно использовать по-хозяйски. То есть юбилей мог бы дать повод для какой-то серьезной политической дискуссии, мог дать повод для рационализации исторического, а значит политического сознания в современной России. Мы все, в том числе и я, не смогли ее использовать, для этого использовать.

Мы все, в том числе и я, не смогли ее использовать, для этого использовать.

Что касается других стран, то в Европе — это какие-то старые баталии: люди левых взглядов озвучивали свою повестку, люди правых озвучивали, какие-то научные проекты были реализованы, очень много было выставок, я участвовал в огромном количестве конференций — в США был пять раз в 2017 году, но самая интересная поездка для меня была в Бразилию на конференцию в Сан-Паоло. Там было ощущение живого вопроса, и не только потому, что там участвовали ветераны левого толка, а социальная повестка во многих отношениях близка социальной повестке начала XX века, которая во многих странах, в том числе и России, уже немного ушла. Тема индустриализации, аграрных конфликтов, взрывной урбанизации — это там близко, там ощущение подлинности и неискусственности ситуации.

В России сегодня, если верить соцопросам, больше 40% россиян относятся к октябрьской революции хорошо или очень хорошо, сопоставимо, а более 30% — плохо или очень плохо. Непонятно, как делаются такие опросы. Но меня это не особенно удивляет. Возникает вопрос — почему, несмотря на такую поляризацию, мы не были свидетелями напряженной дискуссии в 2017 году?

Непонятно, как делаются такие опросы. Но меня это не особенно удивляет. Возникает вопрос — почему, несмотря на такую поляризацию, мы не были свидетелями напряженной дискуссии в 2017 году?

— Политически невыгодно?

— Может быть, да. Но почему невыгодно? В стране существует то, что я бы назвал «антиреволюционным консенсусом». Несмотря на разные политические взгляды, разное отношение к событиям столетней давности.

Свыше 90% жителей России не хотят революции в будущем и считают, ее нужно избежать любой ценой. И поэтому нельзя это объяснять какой-то правительственной или проправительственной пропагандой, потому что эта линия идет с 90-х годов и усиливается сейчас. Это объединяет людей разных взглядов, и когда политики (недавно это Путин сказал) говорят, что Россия перевыполнила свой план по революциям, то это отражает запрос, который существует.

Значит ли это, что в России не будет революций? Нет, не значит. Конфликт возможен и иногда он может быть оформлен с помощью другой идеологии, другой культуры. Революция в России возможна, запрос на перемены существует и, может быть, он и растет. Но отрицание революции как общественного явления очень сильно присутствует. И я наблюдаю, что очень много студентов интересуются «левой» идеей. Во что это выльется, непонятно, и не факт, что «левые» идеи — это революционные идеи. Запрос на «левые» формы ощущается и в США.

Революция в России возможна, запрос на перемены существует и, может быть, он и растет. Но отрицание революции как общественного явления очень сильно присутствует. И я наблюдаю, что очень много студентов интересуются «левой» идеей. Во что это выльется, непонятно, и не факт, что «левые» идеи — это революционные идеи. Запрос на «левые» формы ощущается и в США.

— Ну у них просто не было революции 1917 года.

— Но у них была своя гражданская война — самая кровавая гражданская война в истории Америки, с которой они выясняют отношения и по сей день.

— А вы согласны с Путиным, что план по революциям выполнили?

— Вы знаете, представим себе японского министра, который говорит, что в Японии выполнен план по землетрясениям и по цунами. И в том и другом случае — это является политическим заклинанием. Мы в истории знаем такие ситуации, когда люди, стремясь предотвратить революцию любой ценой, вносили большой вклад в ее подготовку.

Я думаю, что представление о том, что решением политических проблем является витамин «ГБ», — это очень наивное представление. Спецслужбы — это очень важный инструмент. И вот такие призывы ликвидировать ФСБ — они крайне наивны, мне сложно представить мир без спецслужб. Но считать, что внутренние войска, как говорят, Росгвардия — накачаем их, спецслужбам дадим деньжат, агентуру сделаем, прослушку включим и все будем контролировать, — нет. Это наивное представление, потому что политические кризисы требуют политического решения.

Фото: historyrussia.orgВ России сегодня, если верить соцопросам, больше 40% россиян относятся к октябрьской революции хорошо или очень хорошо, сопоставимо, а более 30% — плохо или очень плохо. Непонятно, как делаются такие опросы. Но меня это не особенно удивляетТрагедия, которая продолжает влиять на нас здесь и сейчас

— Что вы думаете о том, что в Белоруссии сейчас происходит и чем это закончится?

— Я очень мало знаю про Белоруссию. Я слежу и с отвращением смотрю на то, как очень жесткие суждения по поводу Белоруссии высказывают люди, которые знают еще меньше меня. Количество пикейных жилетов разной расцветки увеличивается, и это очень безответственно и говорит, что наша страна не готова к кризисам, когда мало информированные люди высказывают суждения. Я говорю о людях разных политических взглядов. Я думаю, что это очень серьезный кризис, не берусь предсказывать, но думаю, что этот кризис скорее имеет важные долговременные последствия, чем кратковременные.

Я слежу и с отвращением смотрю на то, как очень жесткие суждения по поводу Белоруссии высказывают люди, которые знают еще меньше меня. Количество пикейных жилетов разной расцветки увеличивается, и это очень безответственно и говорит, что наша страна не готова к кризисам, когда мало информированные люди высказывают суждения. Я говорю о людях разных политических взглядов. Я думаю, что это очень серьезный кризис, не берусь предсказывать, но думаю, что этот кризис скорее имеет важные долговременные последствия, чем кратковременные.

Политически Белоруссия будет другой страной при любом раскладе. Формируется другая политкультура, есть политизация, формируются другие политические связи и политическая элита завтрашнего дня, и кто это игнорирует, тот проиграет контакты с Белоруссией. Я считаю, что Россия вела инфантильную и ведет инфантильную политику по отношению к Белоруссии. Белорусская идентичность была создана очень сильной в советское время — это гордое белорусское самосознание; сформировалась элита, которая заинтересована в том, чтобы Белоруссия была независимой.

— Борис Иванович, как бы этот день мог быть назван в календаре — 7 ноября в современной России?

— Возможны разные сценарии использования памятных дат. У нас памятная дата — обязательно про праздник. И когда спрашивали пресс-секретаря РФ, как будет отмечаться 100-летие революции, «ну, тут и праздновать нечего». Но памятные даты не только про праздник: 22 июня — это не праздник, а важная для нас памятная дата.

Я считаю, что дата 7 ноября могла бы быть использована для гражданского воспитания, политического развития — это день начала Гражданской войны, такая трагическая памятная дата. Условный день начала войны, потому что с научной точки зрения непонятно, когда она началась. Но день памяти о Гражданской войне — это важная дата, это такая трагедия, которая продолжает влиять на нас здесь и сейчас.

Ангелина Панченко

ОбществоВластьИсторияРоссия

РоссияТаблица участников Таблица содержания Вернуться в энциклопедию Домашняя страница

Россия в 1848 и 1849 годах

1848 год не принес революции в Россию, которая, как и Великобритания, серьезно не пострадала. волнениями, имевшими место почти во всех других европейских странах. Тем не менее, это был год в

что Россия должна была пострадать от неурожая, крупной эпидемии холеры и увеличения числа

пожаров в провинциальных городах, вызванных аномально сухой погодой.